Прорыв в сверхчувствительной диагностике: Технология ГКР для борьбы с инвазивными микозами

Ведущие научные институты Российской академии наук (РАН), при поддержке Министерства науки и высшего образования, разрабатывают инновационные автоматизированные диагностические анализаторы. Это оборудование, не имеющее аналогов в России, предназначено для высокочувствительного обнаружения маркеров опасных инфекционных заболеваний, особенно инвазивных грибковых инфекций. Отмечается, что смертность от этих инфекций в мире значительно превышает показатели смертности от туберкулеза.

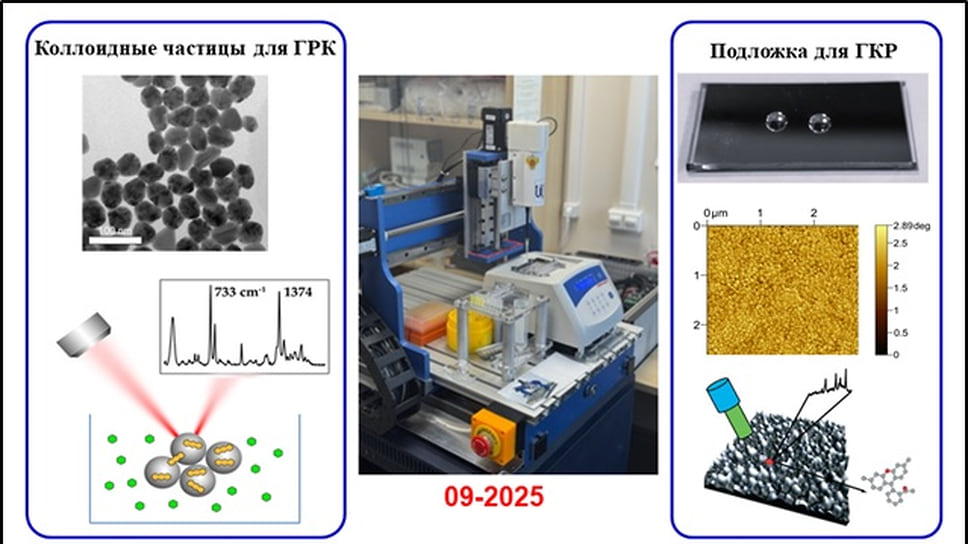

Проект является результатом совместной работы исследователей из Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН (ИОХ РАН), Института биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН (ИБХФ РАН) и Института теоретической и прикладной электродинамики РАН (ИТПЭ РАН). К команде по созданию лабораторного прототипа уже присоединились специалисты Центра технологий и микрофабрикации ФМБА России, обладающие значительным опытом в разработке медицинского оборудования. Планируется, что работы будут завершены, а пилотные испытания начнутся к концу 2026 года.

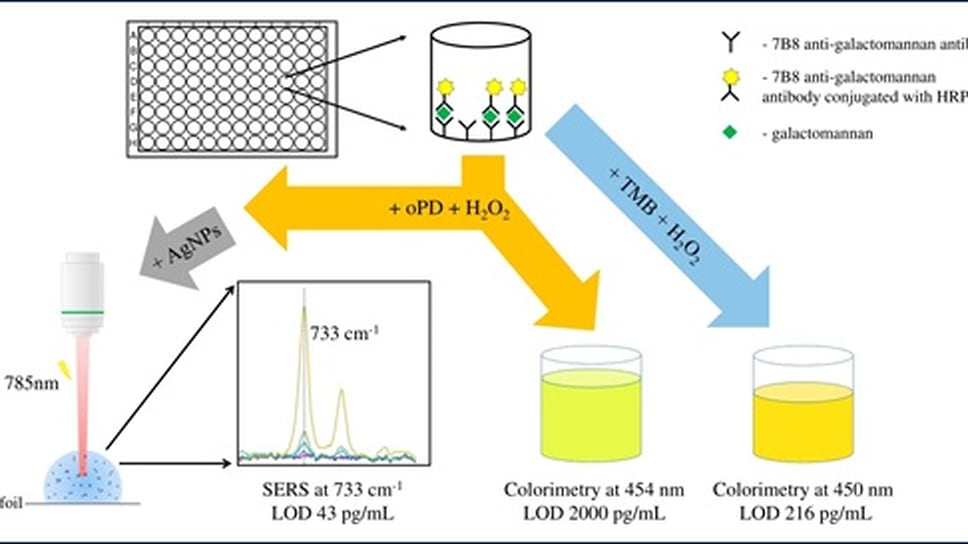

Главным преимуществом новой системы является использование передового метода — спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния (ГКР). Эта технология обеспечивает беспрецедентную чувствительность, позволяя точно определять целевые маркеры патогенов даже при крайне низких, пикограммовых концентрациях, что значительно превосходит возможности стандартных диагностических методов.

«Необходимость в таких отечественных разработках продиктована не только вопросами технологического суверенитета, но и острой потребностью современной медицины. Инвазивные микозы — это “тихая” угроза, диагностикумы для которых в России практически отсутствуют. Наша цель — создать платформенное решение, которое позволит быстро и точно выявлять эти опасные инфекции на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно», — отмечают авторы проекта.

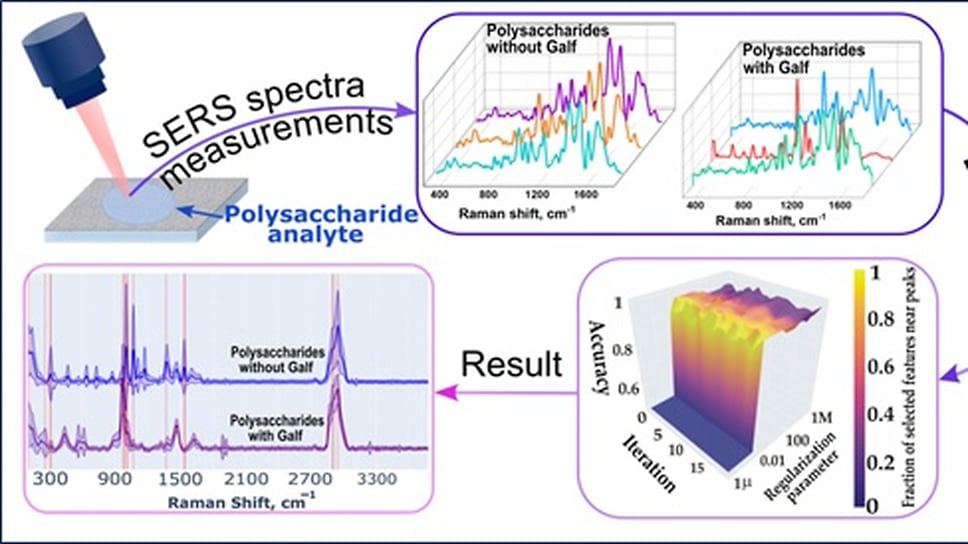

Основой диагностических тест-систем служат уникальные углеводные производные, впервые синтезированные в ИОХ РАН. Для обнаружения маркеров исследуются два высокоэффективных метода: усиленный иммуноферментный анализ и прямой метод, использующий специфические спектральные пики ГКР на специально разработанных наноструктурированных подложках ИТПЭ РАН. Результаты, подтверждающие эффективность этих методов, были опубликованы в 2025 году в научных журналах Sensors и International Journal of Molecular Sciences.

Планируется, что новый анализатор будет использоваться в крупных диагностических центрах и клинических лабораториях, что позволит значительно улучшить качество и ускорить выявление опасных заболеваний, а также укрепить технологическую независимость российской системы здравоохранения.

Комментарии Николая Нифантьева

Николай Нифантьев, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией химии гликоконъюгатов Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН (ИОХ РАН), ответил на вопросы:

— Каково значение отечественных диагностических анализаторов для технологической независимости и развития медицины?

— Мы создаём универсальный диагностический анализатор, который превосходит современные аналоги. Вероятно, похожие устройства разрабатываются и за рубежом, поскольку они критически важны для повышения качества здравоохранения. Если Россия не будет создавать передовые технологии, мы рискуем оказаться в полной технологической зависимости, что особенно ощутимо в условиях санкций и препятствует эффективной борьбе с новыми инфекциями.

Фото: Предоставлено Николаем Нифантьевым

— В чем заключается уникальность междисциплинарного подхода, сочетающего фотонику, химию углеводов и нанотехнологии?

— Фотоника и нанотехнологии (в частности, нанофотоника) используются как физические методы для обнаружения биологических сигналов в диагностических системах. А химия углеводов и их специально модифицированные производные, имитирующие маркерные структуры патогенов (грибков, бактерий и т.д.), играют ключевую роль в разработке самих диагностических систем для выявления конкретных инфекций.

— Почему в качестве приоритетных объектов для испытания платформы выбраны инвазивные грибковые инфекции?

— Как в России, так и в мире существует серьёзная проблема с быстрой, специфичной и высокочувствительной диагностикой инвазивных грибковых инфекций. Эти патогены выбраны для демонстрации новых технологий именно из-за их актуальности. Исследования показывают, что смертность от них в мире почти в три раза превышает смертность от туберкулеза, причём эти данные могут быть занижены, поскольку многие случаи не диагностируются. Например, у пациентов с COVID-19 наличие грибковой коинфекции увеличивало смертность более чем вдвое, что подчёркивает острую необходимость в таких диагностических методах.

Фото: Предоставлено Николаем Нифантьевым

— Как достигается пикограммовая чувствительность детектирования, и какую выгоду это приносит врачам?

— Рекордная пикограммовая чувствительность достигается благодаря передовым методам нанофотоники и синтетическим углеводным компонентам тест-систем, которые повышают специфичность диагностики. Для врачей это означает возможность проведения анализа с высокой скоростью, точностью и в миниатюрном формате. Важно отметить, что один из разрабатываемых протоколов, благодаря использованию искусственного интеллекта, не требует специальных реагентов, что значительно упрощает процесс тестирования.

— Какова роль ЦТМ ФМБА в проекте и каковы этапы перехода от лабораторного прототипа к серийному производству?

— Инженеры и конструкторы Центра технологий и микрофабрикации ФМБА активно участвуют в создании самого анализатора. У них есть возможности для производства небольших партий устройства, но при необходимости техническая документация может быть передана крупному производителю для масштабного выпуска.

— Планируется ли адаптация данной диагностической платформы для выявления других инфекций?

— Безусловно. Поскольку это платформенная разработка, с использованием соответствующих углеводных реагентов можно будет диагностировать широкий спектр актуальных патогенов. Наша команда уже имеет наработки по синтезу углеводных маркеров для различных клинически значимых патогенов и постоянно пополняет этот список.

Фото: Предоставлено Николаем Нифантьевым

— Когда анализаторы станут доступны и как они повлияют на работу диагностических лабораторий?

— Проект имеет чёткий план работы. Завершение создания пилотного образца анализатора ожидается к концу 2026 года. Серийное производство будет налаживаться параллельно с клиническими испытаниями диагностических протоколов и расширением их функционала.