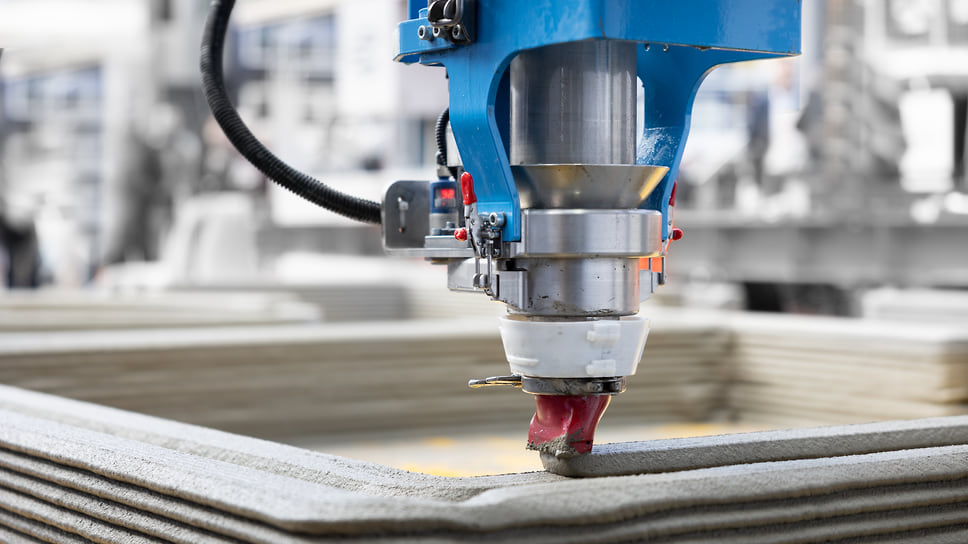

Современное строительство находится на пороге значительной трансформации: переход от привычных методов к аддитивным технологиям. По прогнозам специалистов, уже к 2036 году до 10% всего жилья в России будет возводиться с использованием 3D-печати. Однако реализация этого потенциала требует решения целого ряда как фундаментальных, так и прикладных научных задач.

Какие научные преграды необходимо преодолеть для широкого внедрения строительной 3D-печати, обсуждает «Ъ-Наука» в беседе с директором Научно-исследовательского института строительных материалов и технологий НИУ МГСУ Алексеем Адамцевичем.

- В чем ключевые отличия «строительных чернил» для 3D-печати от традиционного бетона и какова их экологичность?

- Ограничивает ли технология архитектуру до типовых «коробок» или открывает путь к принципиально новым формам?

- Какие основные препятствия сдерживают массовое внедрение 3D-печати в строительстве: высокая стоимость, отсутствие стандартов или консерватизм отрасли?

- Каким образом инженеры подтверждают надежность слоистых напечатанных стен по сравнению с монолитными, и как распределяется ответственность?

- Какой сегмент строительства — массовое индивидуальное жилое строительство (ИЖС), уникальные проекты или работы в экстремальных условиях — первым обеспечит окупаемость 3D-печати?

- Грозит ли 3D-печать исчезновением профессии каменщика, и какие новые специальности появятся в строительстве?

- Что представляет наибольшую сложность в нормативно-правовом регулировании: получение разрешений на строительство или условия ипотеки для напечатанных домов?

- Требуются ли для ускоренного развития технологии специальные «пилотные зоны» и государственная поддержка, по аналогии с возобновляемой энергетикой?

- В чем суть «российского парадокса» — сильные научно-исследовательские разработки при отставании во внедрении, и как его можно преодолеть?

- Какой наиболее амбициозный, но реалистичный проект (например, лунная база или небоскреб) может быть воплощен благодаря 3D-печати в ближайшие два десятилетия?

В чем ключевые отличия «строительных чернил» для 3D-печати от традиционного бетона и какова их экологичность?

Материал, используемый в 3D-печати, не является обычным товарным бетоном. С технической точки зрения, это модифицированные мелкозернистые сухие строительные смеси. Их главное отличие от стандартного бетона — реологические свойства, то есть поведение материала в текучем и застывающем состояниях. «Чернила» должны быть тиксотропными: достаточно пластичными для подачи и выдавливания, но при этом мгновенно застывать в прочный слой, способный выдержать нагрузку от последующих слоев. Этот эффект достигается благодаря специальным модифицирующим добавкам и тщательному подбору размера частиц наполнителей. В плане экологичности состав этих материалов аналогичен традиционным бетонам. Однако основное преимущество технологии проявляется не в составе, а в процессе: она минимизирует количество отходов и позволяет создавать оптимизированные, менее материалоемкие конструкции.

Ограничивает ли технология архитектуру до типовых «коробок» или открывает путь к принципиально новым формам?

3D-печать существенно расширяет архитектурные возможности, снимая ограничения традиционных методов. Эта технология позволяет воплощать самые сложные проекты — криволинейные формы, органическую архитектуру и уникальные элементы, которые ранее были нерентабельны, причем без дополнительных затрат или увеличения трудоемкости. Таким образом, аддитивные технологии развиваются в двух направлениях: как эффективное и доступное решение для массового строительства, и как мощный инструмент для реализации новаторских архитектурных идей.

Какие основные препятствия сдерживают массовое внедрение 3D-печати в строительстве: высокая стоимость, отсутствие стандартов или консерватизм отрасли?

Все эти факторы тесно связаны, но главной преградой остается финансово-управленческий разрыв между успешными пилотными проектами и массовым внедрением. На текущем уровне технологической готовности (TRL 6–7), характерном для России, проекты по 3D-печати уже нуждаются в полноценной строительной инфраструктуре (логистика, безопасность, проектная документация), но пока не достигают экономии от масштаба. Это создает значительные риски для инвесторов. Отсутствие единых стандартов и консервативный подход рынка лишь усугубляют положение, представляя технологию как «экзотику» для банков и страховых компаний.

Каким образом инженеры подтверждают надежность слоистых напечатанных стен по сравнению с монолитными, и как распределяется ответственность?

Надежность строительных конструкций — это критически важный аспект, напрямую влияющий на безопасность и здоровье граждан. Именно поэтому в НИУ МГСУ в рамках стратегического проекта по развитию аддитивных технологий (по программе «Приоритет 2030») проводятся комплексные исследования механической прочности и долговечности напечатанных конструкций. Цель лабораторных работ — выявить оптимальные условия (параметры печати, состав смеси, климатические факторы), при которых достигается необходимая адгезия между слоями и обеспечивается расчетная монолитность, сопоставимая с традиционным литым бетоном. Эти данные станут основой для разработки стандартизированных требований к процессу печати и контролю качества.

Ответственность, как и в традиционном строительстве, будет распределяться между всеми участниками процесса: производителями материалов, разработчиками технологий, проектными организациями и генеральными подрядчиками. Для широкого внедрения критически важно интегрировать утвержденные методики расчета и контроля напечатанных конструкций в действующие строительные нормы и правила, что является приоритетной задачей текущей программы стандартизации.

Какой сегмент строительства — массовое индивидуальное жилое строительство (ИЖС), уникальные проекты или работы в экстремальных условиях — первым обеспечит окупаемость 3D-печати?

Первым и наиболее очевидным направлением для масштабирования является индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Этот сегмент характеризуется высоким спросом, относительно простой логистикой, возможностью печати непосредственно на объекте и меньшими регуляторными препятствиями. Именно в ИЖС технология 3D-печати быстрее всего становится конкурентоспособной по сравнению с традиционными методами. Важно отметить, что в современных проектах ИЖС 3D-печать редко применяется в чистом виде; она эффективно сочетается с классическими подходами. Например, печатаются стены, а перекрытия и кровля возводятся традиционным способом. Такой гибридный подход позволяет получить максимальную выгоду от всех доступных технологий и достичь оптимального экономического результата.

Строительство с помощью 3D-печати в экстремальных условиях, таких как Арктика, зоны стихийных бедствий или даже космос, представляет собой отдельное перспективное направление. Здесь основной движущей силой является не столько экономическая выгода, сколько принципиальная возможность строительства с минимальным участием человека или полностью автономно. Однако уровень технологической готовности (TRL) для таких проектов пока ниже. Решение этих сложных задач требует значительных инвестиций в НИОКР, поэтому их окупаемость ожидается в более долгосрочной перспективе.

Грозит ли 3D-печать исчезновением профессии каменщика, и какие новые специальности появятся в строительстве?

Профессия каменщика не исчезнет, но претерпит изменения. 3D-печать не сокращает рабочие места, а трансформирует требуемые компетенции. Вместо традиционной ручной кладки будут востребованы высококвалифицированные специалисты: операторы строительных принтеров, технологи по разработке строительных смесей, инженеры по контролю качества печати, а также эксперты по генеративному дизайну и 3D-моделированию.

Что представляет наибольшую сложность в нормативно-правовом регулировании: получение разрешений на строительство или условия ипотеки для напечатанных домов?

Наибольшие трудности связаны с регулированием сметно-нормативной базы. Банки и страховые компании полагаются на проверенные годами модели оценки рисков и стоимости. Для того чтобы ипотечное кредитование на дома, построенные методом 3D-печати, стало стандартной практикой, необходимо включить соответствующие операции в государственные ресурсные сметные нормы и разработать типовые методики расчета стоимости. Это, в свою очередь, значительно упростит разрешительные процедуры и вопросы финансирования.

Требуются ли для ускоренного развития технологии специальные «пилотные зоны» и государственная поддержка, по аналогии с возобновляемой энергетикой?

Да, такие меры критически важны. Необходимо осознавать, что речь идет не просто об одной из новых строительных технологий, а о формировании технологического суверенитета отрасли в условиях глобального перехода к Индустрии 4.0. Развитие отечественных аддитивных технологий является приоритетной государственной задачей, и меры поддержки должны динамично развиваться вместе с самой технологией.

Аналогия с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ) весьма уместна. Государственная поддержка в виде «пилотных зон», где возможно апробировать технологии и нормативы в упрощенном порядке, а также компенсация части капитальных затрат, льготное финансирование и субсидирование лизинга оборудования, послужат катализаторами для преодоления «долины смерти» между этапом разработки и выходом на массовый рынок.

Значительный стимул могло бы дать формирование гарантированного государственного заказа в рамках этих пилотных зон. Например, установление целевого показателя по вводу первого миллиона квадратных метров жилья, построенного с применением 3D-печати, обеспечило бы необходимый объем для совершенствования технологии и запустило бы эффект масштаба, радикально сократив издержки. Это стало бы мощным толчком для развития всей экосистемы отечественного аддитивного строительного производства — от производителей материалов и принтеров до проектных и строительных организаций.

В чем суть «российского парадокса» — сильные научно-исследовательские разработки при отставании во внедрении, и как его можно преодолеть?

«Российский парадокс» заключается в том, что страна исторически имеет сильные позиции в области фундаментальных исследований и разработки прототипов (принтеров, материалов), но при этом сталкивается с трудностями на этапе коммерциализации и вывода продукта на широкий рынок. Для преодоления этого разрыва необходимы системные подходы: стимулирование спроса через государственный заказ и пилотные проекты, развитие венчурного финансирования в строительной сфере, а также тесное сотрудничество науки с крупными корпорациями, способными принимать риски, связанные с масштабированием технологий.

Какой наиболее амбициозный, но реалистичный проект (например, лунная база или небоскреб) может быть воплощен благодаря 3D-печати в ближайшие два десятилетия?

Среди амбициозных, но вполне реалистичных проектов, безусловно, выделяется строительство в экстремальных и внеземных условиях. Создание лунных и марсианских баз с использованием местного грунта (реголита) — это не просто научная фантастика, а активно исследуемая международным сообществом задача. На Земле подобные технологии могут быть применены для возведения инфраструктуры в Арктике, сейсмоопасных регионах или на морских платформах, где доставка стандартных материалов и рабочей силы крайне затруднительна.