Как российские ученые помогли разгадать тайны материи и антиматерии

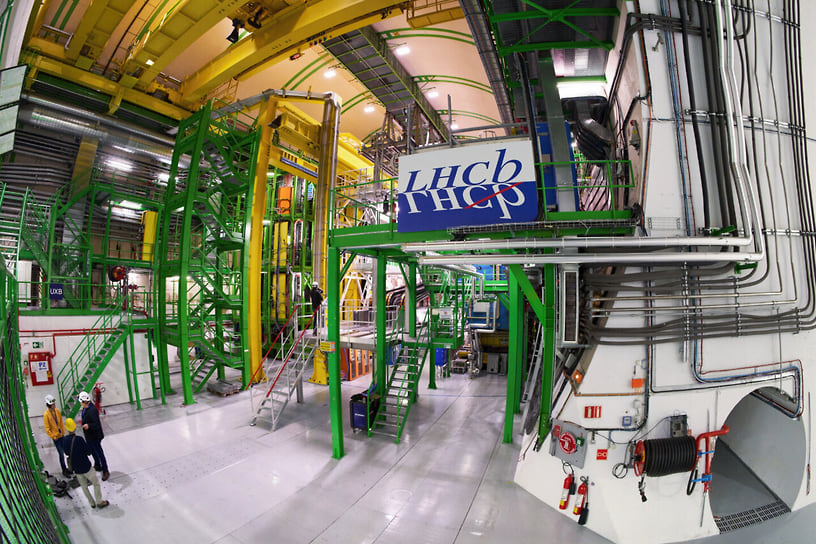

В этом году, 5 апреля, престижная научная премия Breakthrough Prize была присуждена четырем коллаборациям — ATLAS, CMS, ALICE и LHCb — за исследования, проведенные на Большом адронном коллайдере (БАК). В этих международных коллективах активно участвовали и ученые из России.

В рамках международной коллаборации LHCb российские специалисты исследовали фундаментальные свойства материи, искали новые состояния вещества и пытались приблизиться к пониманию того, почему наша Вселенная состоит преимущественно из вещества, а не антивещества.

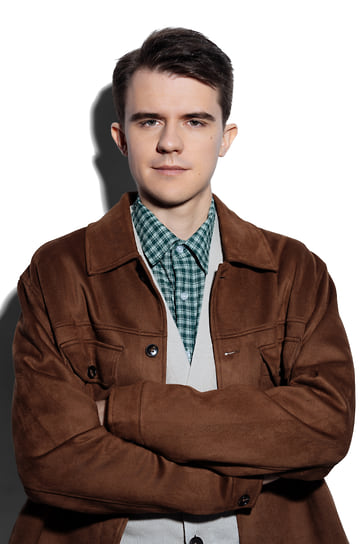

Федор Ратников, возглавляющий исследования в лаборатории LAMBDA Института искусственного интеллекта НИУ ВШЭ, и Никита Казеев, выпускник Школы анализа данных «Яндекса» и научный сотрудник в группе нобелевского лауреата Константина Новоселова, являются ключевыми участниками этого проекта. В интервью они рассказали, как методы машинного обучения были применены для анализа данных БАК, почему обнаружение тетракварков и пентакварков, не совершив революцию в физике, тем не менее продвинуло науку к разгадке тайн мироздания, а также о том, какие технологии определят будущее фундаментальных исследований.

— Как вы оцениваете получение Breakthrough Prize 2025? Что для вас значит эта награда?

— Федор Ратников: Премия Breakthrough Prize 2025 присуждена за результаты второго этапа исследований на Большом адронном коллайдере (Run-2). Всего этапов было три: Run-1, Run-2 и Run-3. Эта награда — признание значимости нашей работы, которой мы посвятили почти десять лет, и вклада в общемировое знание.

— Почему именно ваши исследования были удостоены такой престижной премии?

— Никита Казеев: В мире существует ограниченное число лабораторий, занимающихся по-настоящему фундаментальной наукой — поиском новых законов природы. Если упростить, большая часть исследований в мире направлена на изучение частных решений уравнения Шрёдингера для сложных систем. Этот подход привел к созданию самолетов, компьютеров и ИИ, но имеет свои пределы. Для достижения, например, звезды Альфа Центавра потребуется принципиально новая физика. Именно ее медленно и кропотливо ищут в ЦЕРН.

— Какие ключевые открытия были сделаны?

— Федор Ратников: Коллаборация LHCb исследует так называемую Стандартную модель строения мироздания, проверяя тонкие предсказываемые ею эффекты и их внутреннюю согласованность. Эти эффекты наиболее заметны в свойствах частиц, состоящих из тяжелых кварков. Мы стремимся ответить на два фундаментальных вопроса.

Первый: «Как и из чего устроена материя?». До недавнего времени мы знали о существовании барионов (например, протонов и нейтронов, формирующих ядра атомов) и мезонов. Практически этим знание и ограничивалось. Однако анализ данных с коллайдера показал, что могут существовать более сложные структуры. Так были открыты тетракварки и пентакварки — принципиально новые формы материи.

Второй фундаментальный вопрос: «Почему во Вселенной наблюдается асимметрия между веществом и антивеществом, несмотря на то что физические законы вроде бы должны быть симметричны?». Ученые давно установили, что вещества во Вселенной значительно больше, чем антивещества.

Наша команда из Лаборатории LAMBDA и выпускников ШАДа «Яндекса», под руководством Андрея Устюжанина, присоединилась к эксперименту LHCb в 2013 году. Мы сосредоточились на повышении эффективности обработки и анализа данных с помощью передовых на тот момент алгоритмов машинного обучения. Исследования проводились при поддержке центра технологий для общества Yandex Cloud. Эксперимент LHCb показал, что CP-симметрия (свойство природы, при котором законы физики одинаковы при одновременной замене частиц на античастицы и зеркальном отражении пространства) нарушается при распадах многих тяжелых частиц.

— Как было обнаружено новое состояние вещества — тетракварки и пентакварки? В чем его принципиальная важность для физики?

— Федор Ратников: Недавние открытия стали возможны благодаря прогрессу в физике высоких энергий, в частности, экспериментам на Большом адронном коллайдере. Нам удалось зафиксировать эти экзотические частицы, состоящие более чем из трех кварков, в отличие от обычных адронов (протонов, нейтронов из трех кварков или мезонов из двух). Наблюдение тетракварков и пентакварков имеет огромное значение для теории кварков и общей модели элементарных частиц. Это не только подтверждает возможность существования более сложных комбинаций кварков, но и дает новую информацию об их взаимодействиях. Тетракварки и пентакварки расширяют наши представления о строении материи и открывают новые направления для дальнейших исследований.

— Какие методы использовались для их идентификации? Для чего исследователям нужен Большой адронный коллайдер?

— Федор Ратников: Большой адронный коллайдер позволяет создать в очень малом объеме экстремально высокую плотность энергии — подобную той, что существовала в первые мгновения после Большого взрыва. При столкновении протонов в ускорителе возникает сгусток энергии, из которого рождаются новые частицы. Частицы разлетаются, и детектор фиксирует их следы. Поток информации огромен и его нужно «распутать». Для идентификации частиц применяются специально разработанные алгоритмы машинного обучения, комплексно обрабатывающие всю эту информацию. Каждое зарегистрированное событие — это сотни килобайтов данных. При этом необходимо реконструировать не только видимые в детекторе частицы, но и понять, что эти треки — результат распада некой экзотической частицы. Основные задачи реконструкции и идентификации — восстановить траектории частиц, определить их тип и проследить цепочки распадов. В эксперименте LHCb особое внимание уделяется быстро распадающимся частицам, продуктам их распадов и последовательностям распадов.

— Можно ли утверждать, что сделанные открытия меняют наше понимание структуры материи?

— Никита Казеев: Нет, скорее они подтверждают существующие представления. Мы долго и тщательно проверяли Стандартную модель физики, и пока она неизменно оказывается верной. Например, согласно текущим наблюдениям, материи во Вселенной несопоставимо больше, чем антиматерии. Одной из наших целей было понять, почему это так. И в этом смысле мы вынуждены признать, что полного ответа пока нет. LHCb детально исследовала этот эффект в различных проявлениях. Были обнаружены процессы, где материя и антиматерия ведут себя по-разному, но эти различия оказались слишком незначительными, чтобы объяснить наблюдаемую асимметрию.

— Как ваше исследование связано с вопросом о преобладании материи над антиматерией во Вселенной?

— Федор Ратников: Наши открытия и измерения не дают исчерпывающего объяснения наблюдаемой асимметрии, но помогают понять, откуда она могла возникнуть. Еще в 1967 году академик Сахаров сформулировал три условия для нарушения баланса материи и антиматерии во Вселенной: первое — наличие различий между материей и антиматерией (нарушение CP-симметрии); второе — нарушение сохранения барионного числа в некоторых процессах; третье — нарушение термодинамического равновесия на ранних этапах развития Вселенной. Нарушение CP-симметрии — лишь одно из этих условий. Поэтому пока мы говорим только о движении в правильном направлении. Выполнение двух других условий пока экспериментально не подтверждено, поэтому наши открытия — лишь часть общей картины. Полного объяснения нет, и мы продолжаем исследования.

— Что именно удалось доказать в отношении CP-симметрии? Почему ее нарушение так важно?

— Федор Ратников: Что такое CP-нарушение? Упрощенно, это отклонение от идеальной симметрии свойств материи и антиматерии, которые в идеале должны быть идентичны. Симметрии в природе тесно связаны с законами сохранения; например, однородность пространства ведет к закону сохранения импульса. CP-симметрия нарушается очень слабо, поэтому эффекты этой неодинаковости материи и антиматерии крайне малы. Почему это важно? Потому что нарушение симметрии — один из немногих известных механизмов, который может хоть как-то объяснить возникновение дисбаланса между материей и антиматерией в нашей Вселенной. У нас сейчас явно больше материи, значит, в начале мироздания было некое нарушение или смещение. Однако, тут есть сложность: одного CP-нарушения недостаточно для полного объяснения всей картины — это необходимое, но не достаточное условие. Поэтому нужно продолжать поиск других компонентов. На сегодняшний день мы только в начале этого захватывающего пути.

— Может ли это открытие помочь объяснить, почему мы живем в мире, состоящем из вещества, а не антивещества?

— Федор Ратников: Наши открытия и измерения не дают полного объяснения наблюдаемой асимметрии, но помогают понять ее возможные причины. Условия Сахарова, сформулированные в 1967 году, включают нарушение CP-симметрии, нарушение сохранения барионного числа и нарушение термодинамического равновесия на ранних стадиях Вселенной. CP-нарушение — лишь одно из них. Пока мы можем говорить лишь о движении в верном направлении. Подтверждения выполнения двух других условий пока нет, поэтому наши результаты — часть общей картины. Полного объяснения еще не найдено, и мы продолжаем работать над этим вопросом.

— Как машинное обучение ускорило обработку данных в ваших экспериментах?

— Никита Казеев: Скорее замедлило. (Смеется.) Дело в том, что даже быстрые алгоритмы машинного обучения, как CatBoost, все равно медленнее, чем простые деревья решений и линейные модели, созданные вручную, которые использовались ранее. Машинное обучение сделало анализ данных более точным, а всю систему — более эффективной. Без его применения потребовалось бы собрать значительно больше данных для достижения тех же результатов.

— Насколько увеличилась эффективность анализа благодаря этим методам?

— Никита Казеев: Точный ответ на этот вопрос сложен. Для получения научно подтвержденного числа требуется провести полноценное исследование дважды — с использованием машинного обучения и без него. Такие сравнения проводились для разных алгоритмов и задач, показывая увеличение эффективности от 3% до пяти раз, в зависимости от конкретного случая.

— Какие алгоритмы ИИ использовались и как они адаптированы для задач физики высоких энергий?

— Никита Казеев: На высоком уровне анализ данных в физике высоких энергий устроен так: используя Стандартную модель, мы моделируем протон-протонные столкновения на компьютере и «измеряем» их виртуальным детектором. Затем результаты моделирования сравниваются с данными реальных измерений. Этот процесс можно разделить на три составляющие:

- Симуляция. Мы не можем заставить алгоритм машинного обучения моделировать новую физику. Но большинство процессов в коллайдере хорошо изучены и однотипны. Для них можно обучить генеративную модель, которая заменит дорогостоящее моделирование «из первых принципов». Это особенно актуально для взаимодействия частиц с детектором. В нашей группе, например, были разработаны генеративно-состязательные нейросети для калориметра и Черенковского детектора.

- Реконструкция. Чтобы провести физическое исследование, нужно понять, что именно произошло внутри коллайдера. Грубая аналогия — система фиксации превышения скорости, которая по данным радара и камеры определяет скорость, номера и соблюдение разметки всеми проезжающими автомобилями. Так и для частиц в детекторе нужно определить их импульс и тип. Как и в случае с номерами, для определения типа частиц используются алгоритмы машинного обучения. Мы разработали их специально для нашего эксперимента LHCb.

- Отбор. Продолжая аналогию с дорожной камерой, большинство машин соблюдают правила, и задача алгоритма — выявить те немногие, кто их нарушает. На коллайдере мы ищем нарушения законов физики. В Школе анализа данных «Яндекса» были разработаны алгоритмы машинного обучения, которые в потоке данных отбирали события, подозрительные на такие нарушения, и передавали их для окончательного анализа «инспектору»-ученому.

— Какие следующие шаги в вашей работе? Планируются ли новые эксперименты?

— Федор Ратников: Сейчас мы активно движемся вперед. В Объединенном институте ядерных исследований в Дубне развиваются три очень интересных эксперимента: BM@N, MPD и SPD. Есть планы по новым экспериментам в Китае — решается вопрос о строительстве новой фабрики частиц. Надеюсь, решение будет положительным, и активность вокруг этого проекта значительно возрастет. Это наши следующие исследовательские шаги.

— Может ли это открытие привести к поиску новой физики за пределами Стандартной модели?

— Федор Ратников: Это две отдельные, независимые темы. Стандартная модель — наш главный инструмент для описания строения и свойств материи. Существует много идей ее расширения, которые могли бы объяснить свойства материи, наблюдаемые экспериментально, но не укладывающиеся в Стандартную модель. Пока все измерения CP-нарушения в распадах частиц соответствуют ее предсказаниям. Мы можем достаточно точно определить единственный параметр модели, отвечающий за это нарушение. Если окажется, что одного параметра недостаточно, это станет сигналом о необходимости более сложной теории. Мы очень надеемся, что наше мироздание описывается гораздо более элегантной и фундаментальной физической моделью, из которой нынешняя Стандартная модель является лишь частным случаем. Уже двадцать лет мы ищем признаки существования такой красивой модели. И хотя мы наблюдаем все новые эффекты, до сих пор все они находят объяснение в рамках уже известного. Хочется новых открытий и красоты в теории, но пока приходится ждать и работать.

— Какие технологии и методы анализа данных будут наиболее востребованы в будущем?

— Никита Казеев: Конечно, искусственный интеллект. Сейчас в его применении для физики высоких энергий видны два основных направления. Первое — это замена частей симулятора и генеративной модели на более совершенные генеративные модели, о чем я уже говорил. Здесь мы только в начале пути. Второе направление — это быстрые алгоритмы машинного обучения. В коллайдере происходит огромное число столкновений в секунду, и для их обработки используется многоуровневая система отбора данных. Если удастся поставить машинное обучение в начало этой цепочки, это позволит извлекать из данных еще больше информации. Моя личная мечта — это алгоритмы, способные решать математические задачи, и их применение в теоретической физике. Как минимум, если удастся повысить точность симуляции, это сильно облегчит анализ данных. Как максимум — вдруг с их помощью получится найти теорию всего?