В феврале 2025 года состоялась беседа с Дмитрием Горбуновым, членом-корреспондентом РАН и ведущим научным сотрудником Института ядерных исследований (ИЯИ РАН). Диалог предшествовал конференции «Физика фундаментальных взаимодействий», организованной совместно Российской академией наук, НИЯУ МИФИ и ИЯИ РАН.

Ряд важных тем, касающихся текущего состояния фундаментальной и экспериментальной физики высоких энергий, главных вызовов для учёных и перспектив развития науки в России и мире, остался неохваченным. Было принято решение продолжить это обсуждение на страницах издания «Ъ-Наука».

Дмитрий Горбунов уверен, что фундаментальная наука, в частности физика частиц, продолжает активно развиваться и оказывает значительное влияние на общество. Это проявляется не только в исследованиях происхождения Вселенной, но и, например, в прогрессе медицинских технологий. Он подчеркивает необходимость дальнейших вложений в теоретические и экспериментальные изыскания, отмечая, что участие России в проектах вроде NICA и сотрудничество с ЦЕРН подтверждают значимость российской науки в мировом контексте.

- — Каковы основные задачи, стоящие перед современной физикой фундаментальных взаимодействий? И как вы оцениваете позиции России в этой области на фоне мирового развития?

- — Важно отметить, что полученные данные становятся общедоступными, по крайней мере, достаточно оперативно…

- — Нередко возникает вполне «наивный» вопрос о практической значимости всех этих научных прорывов…

- — Это касается каждого, учитывая критическую роль современных телекоммуникаций…

- — Насколько уже заметны практические результаты в этой области? Есть ли возможность получить информацию о составе земных недр?

- — На каких научных направлениях сосредоточены ваши основные интересы? Чем вы занимаетесь в настоящее время?

- — То есть, это исключительно теоретические изыскания?

- — Но ведь стерильные нейтрино на данный момент всё ещё остаются чисто гипотетическими частицами?

— Каковы основные задачи, стоящие перед современной физикой фундаментальных взаимодействий? И как вы оцениваете позиции России в этой области на фоне мирового развития?

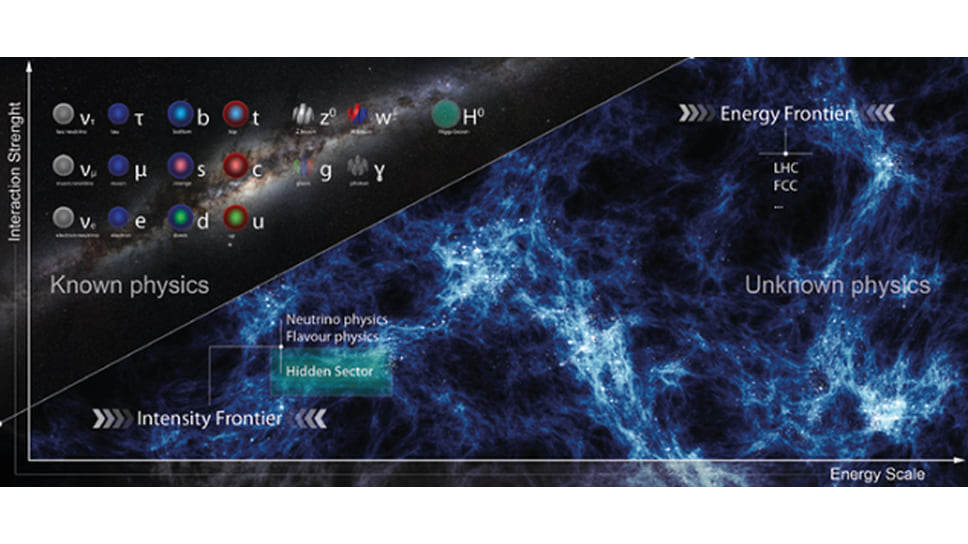

— Здесь важно различать теоретическую и экспериментальную составляющие. Физика фундаментальных взаимодействий, будучи экспериментальной наукой, изучает базисные силы и частицы, формирующие мироздание. В России есть коллайдерные установки, например, электронные коллайдеры в Новосибирском Институте ядерной физики им. Г. И. Будкера (ИЯФ СО РАН), предназначенные для исследования поведения частиц при высоких энергиях. В Дубне, на базе Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), активно строится сверхпроводящий коллайдер NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAcility), который, как ожидается, будет запущен уже в этом году. NICA сосредоточится на изучении столкновений тяжёлых ионов для исследования сильного ядерного взаимодействия и кварк-глюонной плазмы. Также функционирует протонный синхротрон У-70 в Протвино, расположенный в Институте физики высоких энергий. Несмотря на то, что это не коллайдер и его энергия ниже, чем у Большого адронного коллайдера, У-70, рекордсмен по энергии на момент своего создания в конце 1960-х, до сих пор остаётся важнейшей установкой для российских исследований в физике частиц. Помимо этих, у нас имеются и другие установки меньших энергий, которые также используются для изучения элементарных частиц. Таким образом, определённая база существует. Однако, безусловно, многие из этих объектов нуждаются в модернизации, поскольку оборудование со временем изнашивается и устаревает. NICA, пожалуй, единственный крупный пример новой установки, находящейся в стадии строительства; в большинстве случаев речь идёт об усовершенствовании уже существующих систем.

Однако, когда речь идёт о наиболее высоких энергиях, на планете существует лишь один такой коллайдер – Большой адронный коллайдер. Создавать второй аналогичный объект было бы нецелесообразно, учитывая экономические и логистические затраты. Следующим шагом должно стать строительство установки нового поколения с ещё более высокой энергией. В мире обсуждаются несколько подобных проектов, например, в Китае и в самом ЦЕРНе. Я убеждён: как только Евросоюз или Китай примет решение о финансировании и начале строительства такого масштаба, остальные проекты, вероятно, будут свёрнуты. Планете не требуется два столь крупных и дорогостоящих проекта; одного будет вполне достаточно. Естественно, все специалисты по экспериментальной физике со всего мира, будь то из Австралии, Новой Зеландии или других стран, сосредоточат свои усилия на этом новом проекте, поскольку он станет центральной точкой притяжения для научного сообщества, подобно тому, как сейчас ею является ЦЕРН.

— Важно отметить, что полученные данные становятся общедоступными, по крайней мере, достаточно оперативно…

— Эти данные доступны всему научному сообществу, независимо от страны принадлежности. Однако работа с ними требует специальных программ для корректной обработки и интерпретации. Учитывая техническую сложность установок и многоэтапность процесса получения физических результатов, использование этих данных сильно ограничено кругом узких специалистов. В астрофизике ситуация с открытыми данными, пожалуй, обстоит несколько проще.

— Нередко возникает вполне «наивный» вопрос о практической значимости всех этих научных прорывов…

— Практическое применение, безусловно, присутствует. Само по себе обеспечение столкновения невидимых частиц — задача крайне сложная, и учёные достигли больших успехов в управлении пучками частиц. Эти пучки могут быть использованы, например, для производства короткоживущих изотопов, которые незаменимы в ядерной медицине для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Исследования в этой области активно ведутся, в частности, в нашем институте, в лаборатории радиоизотопного комплекса ИЯИ РАН. Другое применение — мониторинг ядерных реакторов. Нейтринные детекторы, регистрирующие антинейтрино, образующиеся в процессе слабых распадов, позволяют измерять их спектры, что даёт неинвазивную информацию о составе изотопов и общем состоянии реактора. Антинейтрино беспрепятственно вылетают из реактора, и, установив детектор, можно точно измерить спектр этих частиц, то есть определить энергии вылетающих антинейтрино. Это предоставляет дополнительный метод контроля внутренних процессов в ядерном реакторе, включая состав изотопов. Также стоит упомянуть солнечные нейтрино. Они дают возможность понять, что происходит внутри Солнца, а не только на его поверхности. Ведь ключевые термоядерные реакции, синтез гелия из водорода, протекают именно в глубинах звезды. Измеряя спектр нейтрино, прилетающих от Солнца, мы получаем представление о его внутреннем строении и составе. Поскольку это ближайшая к нам звезда, понимание её внутренних процессов крайне важно.

— Это касается каждого, учитывая критическую роль современных телекоммуникаций…

— Аналогично и с геонейтрино – это направление также имеет потенциальное «народно-хозяйственное» значение.

— Насколько уже заметны практические результаты в этой области? Есть ли возможность получить информацию о составе земных недр?

— Пока это лишь начальный этап. Геонейтрино были зафиксированы в двух крупных экспериментах: KamLAND в Японии и Borexino в Италии. Удалось измерить их поток и изучить спектры. Однако важно понимать, что вся Земля испускает нейтрино. Если установить детектор на поверхности (или даже на несколько километров вглубь горы), то основная часть регистрируемых событий будет поступать от источников, расположенных относительно близко — в пределах 10, 20, 50 или даже 100 километров от детектора. На текущий момент зарегистрировано не так много событий, что позволяет судить лишь о локальной структуре Земли вблизи установки, скажем, на глубину до 100 километров. Для получения более глубоких сведений необходимо либо значительно увеличить размеры детекторов, либо собрать гораздо больше данных, поскольку нейтрино поступают редко из-за геометрического фактора. Альтернативный путь — создание глобальной сети детекторов по всему миру. Это позволило бы собирать сигналы с различных точек Земли, подобно тому, как энцефалограмма фиксирует активность мозга с разных участков головы, что обеспечит более точный и всесторонний анализ распределения нейтрино и, соответственно, состава недр.

— На каких научных направлениях сосредоточены ваши основные интересы? Чем вы занимаетесь в настоящее время?

— Мы глубоко исследуем механизмы формирования стерильных нейтрино, которые являются одними из возможных кандидатов на роль частиц тёмной материи. Тёмная материя, как известно, предположительно состоит из частиц, которые взаимодействуют почти исключительно гравитационно, игнорируя электромагнитные силы. Существует множество гипотез о природе этого вещества, и одна из них предполагает, что это могут быть стерильные нейтрино. Мы сосредоточены на изучении механизмов их образования в ранней Вселенной, в частности, как можно усилить их генерацию в период сильного фазового перехода, так называемого КХД-перехода, в первичной плазме ранней Вселенной.

— То есть, это исключительно теоретические изыскания?

— Я специализируюсь на теоретической физике. Все мои исследования носят сугубо теоретический характер, но при этом они тесно связаны с наблюдательными данными. Например, я разрабатываю теоретические модели формирования карликовых галактик, которые помогают проверять гипотезы о природе тёмной материи. Если предположить существование определённого типа тёмной материи, то как это можно проверить? Можно изучить кривые вращения карликовых галактик, то есть зависимость скорости звёзд от их расстояния до центра галактики. На основе уточнённых наблюдательных данных я делаю новые предсказания о том, как должны изменяться эти скорости. Затем я предлагаю экспериментаторам проверить мои гипотезы, используя телескопы для подтверждения соответствия наблюдаемых скоростей звёзд моим предсказаниям.

— Но ведь стерильные нейтрино на данный момент всё ещё остаются чисто гипотетическими частицами?

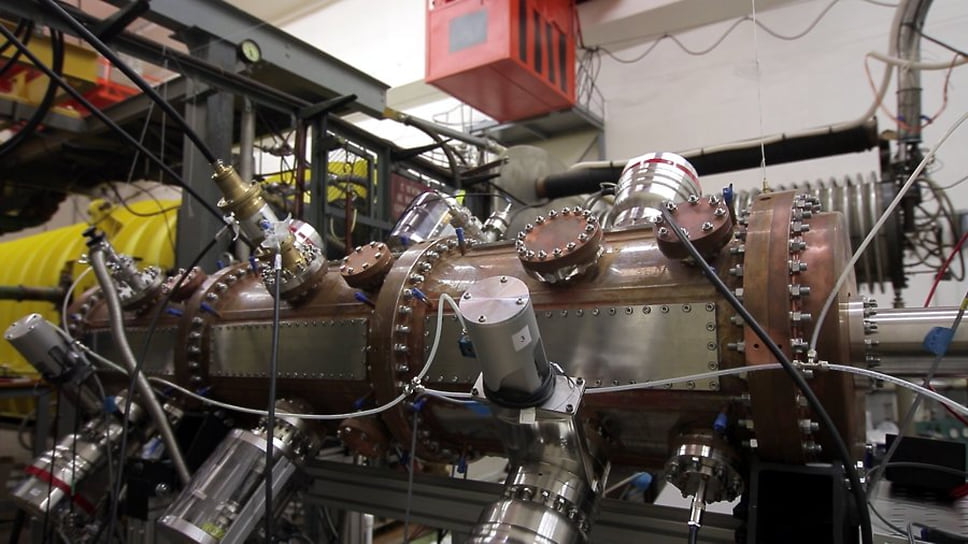

— Именно поэтому все потенциальные частицы тёмной материи и носят статус `кандидатов` — мы пока не смогли обнаружить их напрямую. Таким образом, всё это пока остаётся в рамках гипотез. Множество экспериментов направлены на их поиск и проверку различных сценариев. Например, на недавней конференции я представлял доклад, посвящённый экспериментальному проекту SHIP (Search for Hidden Particles), который был предложен мной и моими соавторами много лет назад. В прошлом году этот проект получил одобрение на проведение в ЦЕРНе. Это экспериментальная инициатива, нацеленная на прямой поиск лёгких гипотетических частиц, очень слабо взаимодействующих с обычной материей. Суть эксперимента такова: протонный пучок направляется на мишень, и если в результате этого взаимодействия образуются новые, крайне слабо взаимодействующие частицы, они способны пройти сквозь защитные барьеры. Если затем эти частицы распадутся внутри детектора, мы сможем зафиксировать две заряженные частицы, как будто появившиеся из ниоткуда. Подобный эксперимент будет запущен в ЦЕРНе через несколько лет и должен обеспечить высокую чувствительность к новым, лёгким и слабо взаимодействующим частицам.