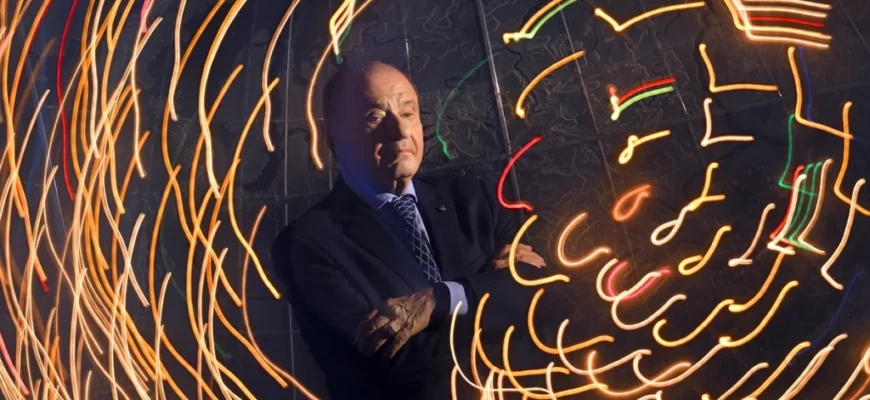

Академик Алексей Гвишиани о том, как математик пришёл в геофизику и изучает Землю

Каково это — быть воспитанным в семье выдающегося политического деятеля и известного философа, но выбрать путь математика? Что же привлекает математиков в геофизике? Возможно ли предсказывать землетрясения? И почему современная геофизика немыслима без искусственного интеллекта? Эти и другие вопросы обсуждает академик Алексей Гвишиани, который занимает должности научного руководителя Геофизического центра РАН, возглавляет отделение математической геофизики и геоинформатики в Институте физики Земли РАН имени О. Ю. Шмидта, а также является председателем Научного совета РАН по изучению Арктики и Антарктики.

Влияние семьи и путь в науке

Корреспондент: Алексей Джерменович, вы являетесь внуком Алексея Косыгина, который был председателем Совета министров СССР. Каким человеком он остался в вашей памяти?

Алексей Гвишиани: Он был крайне целеустремлённым и собранным. На работе и официальных мероприятиях он производил впечатление строгого английского джентльмена, но дома, в кругу семьи, он был прекрасным, заботливым дедушкой и настоящим главой.

Корреспондент: Ваш отец, Джермен Михайлович Гвишиани, также был выдающейся личностью — философом и академиком. Что заставило вас выбрать совершенно иное направление, занявшись математикой?

Алексей Гвишиани: Я полюбил математику за её внутреннюю логику и строгую дедуктивную структуру. В восьмом классе я поступил в 52-ю математическую школу в Москве, пройдя конкурсный отбор. Затем последовал механико-математический факультет МГУ и аспирантура, где моим наставником стал великий математик XX века Израиль Гельфанд. Более пяти лет я посвятил преподаванию на мехмате и проводил исследования в области чистой математики. Моя кандидатская диссертация по теории представлений групп матриц была высоко оценена учёным советом факультета.

Отец и дед: философия и реформы

Корреспондент: Отразились ли философские взгляды вашего отца на вашем пути как учёного?

Алексей Гвишиани: Мой отец был значимым философом и теоретиком управления. Он первым в СССР начал внедрять практические аспекты зарубежной философии в советские реалии. Его ключевая идея заключалась в том, что управленческие принципы крупных организаций применимы как для социалистических предприятий, так и для крупных капиталистических корпораций.

Научная деятельность отца косвенно повлияла на меня. Я часто применял иностранные методологии при разработке и совершенствовании российских исследовательских подходов в геофизике и геоинформатике. Подобно отцу, я стремлюсь содействовать развитию международных научных связей, что приносит пользу нашей стране. Примечательно, что хотя исследования старшего Гвишиани включали инженерные и статистические элементы, философский аспект оставался центральным. В его эпоху доминировала парадигма марксистской философии как единственно верной.

Корреспондент: То есть, считалось, что она единственно правильная?

Алексей Гвишиани: В научном сообществе всегда сосуществуют различные мнения, что, по сути, и является двигателем прогресса. Хотя официальная линия была определённой, в научных публикациях активно обсуждались разнообразные модели социализма. Джермен Михайлович целенаправленно адаптировал социологические и практические подходы западного бизнеса к нашей социалистической экономической модели.

Корреспондент: Обсуждали ли они эти вопросы с вашим дедом? Ведь знаменитая реформа Косыгина тоже отчасти касалась этих аспектов.

Алексей Гвишиани: Мой дед и отец были единомышленниками в понимании реальной жизни, хотя их взгляды не были абсолютно идентичными. Наша семья придерживалась довольно патриархальных устоев. На выходных мы всегда собирались у деда, часто проводили время на его даче, много общались и затрагивали самые разные темы. Дед и отец совместно обдумывали многие вопросы.

К моменту начала реформы Косыгина в 1965 году отец уже несколько лет занимал пост заместителя председателя Государственного комитета СССР по науке и технике. Он был не только учёным, но и выдающимся организатором науки. Джермен Гвишиани внёс значительный вклад в развитие международного научного сотрудничества и научную дипломатию. Он был одним из основателей и первым президентом международного Института прикладного системного анализа. Что касается самой реформы Косыгина, то её наиболее полно и точно описал Гавриил Попов, президент Вольного экономического общества России, в своей книге «Реформатор нереформируемого».

Корреспондент: Это Попов так охарактеризовал Косыгина?

Алексей Гвишиани: Именно так. Я полностью разделяю эту точку зрения: Косыгинская реформа, по его замыслу, должна была привести к формированию частично рыночной экономики, по образцу Венгрии, Польши, Югославии и, в меньшей степени, ГДР. Реформа стартовала в 1965 году при активной поддержке всего высшего руководства страны. Когда Косыгин представил свой доклад на пленуме, Леонид Брежнев публично выразил ему полную поддержку. В разработке реформы Косыгину помогали такие выдающиеся экономисты, как Абалкин, Либерман, Гавриил Попов (в то время ещё молодой), а также философ Ойзерман.

Реформа планировалась в несколько этапов, и уже первый из них — период с 1965 по 1970 годы — оказался чрезвычайно успешным. Многие историки называют эту пятилетку «золотой». За этот период ВВП Советского Союза увеличился на 35%, а средняя заработная плата выросла в два с половиной раза. Полного перехода к рыночной экономике не произошло, однако сформировался так называемый «рынок предприятий».

Корреспондент: Каким образом это было достигнуто?

Алексей Гвишиани: В сталинской социалистической экономике объём производства строго определялся планом. Реформа Косыгина изменила подход: правительство стимулировало предприятия к максимальному производству. Излишки продукции, не предусмотренные государственным планом, поступали на особый рынок, где предприятия выступали в качестве покупателей и продавцов. Например, если завод производил больше шкафов, чем требовал Госплан, эти излишки продавались не населению, а другим предприятиям. Полученные от этих продаж средства не изымались государством в бюджет, а оставались в распоряжении предприятия. Эти доходы направлялись на модернизацию производства, улучшение условий труда и быта сотрудников, медицинское обслуживание, а также на выплату премий и так называемых «13-х зарплат». Это стимулировало работников к более эффективному труду и повышало заинтересованность руководителей предприятий.

Таким образом, система, запущенная на первом этапе реформы, демонстрировала высокую эффективность. Важно отметить, что достижения этого этапа не были отменены и продолжали действовать вплоть до прихода к власти администрации Горбачёва в 1986 году. Я считаю эту реформу успешной, и Косыгин заслуживает похвалы за её реализацию, несмотря на то что последующие этапы так и не были осуществлены.

Корреспондент: Что помешало дальнейшим этапам?

Алексей Гвишиани: Причины были политическими — это связано с событиями в Чехословакии. В 1968 году Александр Дубчек возглавил Чехословакию, а Олдржих Черник, известный своими связями с диссидентами, стал премьер-министром. Они приступили к реформам, которые впоследствии Горбачёв пытался осуществить в Советском Союзе: постепенное преобразование идеологической и экономической систем в сторону многопартийности. Это произошло в 1968 году, и, разумеется, не встретило одобрения у политического руководства СССР. Было принято решение, что продолжение реформ Косыгина в том же направлении может привести к аналогичным событиям и в нашей стране.

Корреспондент: Однако в конечном итоге эти процессы всё же начались.

Алексей Гвишиани: Да, но почти тридцать лет спустя. Я не даю оценок, хорошо это или плохо, просто констатирую исторические факты.

Математика землетрясения

Корреспондент: Будучи математиком, выпускником мехмата, вы обратились к геофизике. Кем вы себя ощущаете сегодня — математиком, геофизиком или сочетанием того и другого?

Алексей Гвишиани: Сначала, во время учёбы и работы в МГУ имени М. В. Ломоносова, я около пяти-семи лет посвятил теоретической математике. Сегодня я чувствую себя по-разному в разные периоды, и именно в этом, по моему мнению, состоит призвание учёного. Я стремлюсь каждые 10–15 лет запускать значимый проект в новой для меня области. В МГУ мои исследования были сосредоточены на теории представлений групп, находящихся на стыке алгебры и функционального анализа. В 1978 году Институт физики Земли имени О. Ю. Шмидта АН СССР учредил новую лабораторию, специализирующуюся на банках и базах геофизических данных. Академик Александр Сидоренко, вице-президент РАН, и академик Михаил Садовский, директор института, приняли решение о создании лаборатории, которая бы собирала и систематизировала научные данные института и его партнёров в соответствующей компьютерной математической среде. В то время Институт Шмидта был крупным научным учреждением с примерно 3 тысячами сотрудников. Начался поиск руководителя для этой лаборатории.

Корреспондент: И как же ваш выбор пал на вас?

Алексей Гвишиани: Садовский обратился за советом к Гельфанду, и тот порекомендовал меня. Я с воодушевлением принял предложение. Это было чрезвычайно интересно, так как радикально менялась сфера моей деятельности. Это было совершенно новое направление, но оно имело глубокие математические корни.

Корреспондент: Вероятно, это было непросто?

Алексей Гвишиани: Для учёного задачи должны быть сложными, иначе они теряют интерес. В такой внутренне изящной науке, как математика, мне не хватало её связи с реальным миром. Ощущение удовольствия от доказательства теоремы порой сменялось разочарованием, когда я задумывался о том, скольким людям эта теорема действительно понятна.

Будучи экстравертом, я с большим энтузиазмом погрузился в геофизику. Тогда мы занимались сбором и математическим анализом сейсмологических данных. Мне посчастливилось принять участие в полевых и лабораторных исследованиях последствий Спитакского землетрясения 1988 года. Я работал в составе международной экспедиции в эпицентральной зоне в Армении, в Ленинакане (ныне Гюмри) и Спитаке, собирая данные, которые затем обрабатывались и архивировались в Москве.

Корреспондент: Работая в Институте физики Земли, вы защитили докторскую диссертацию, посвящённую землетрясениям. Как вы считаете, возможно ли научиться прогнозировать их?

Алексей Гвишиани: И да, и нет. Я полагаю, что дать точный ответ на вопросы, произойдёт ли землетрясение в конкретной точке, когда именно и какой оно будет силы, невозможно. Это так же трудно, как точно предсказать нашу жизнь через три года. Мы постоянно наблюдаем, как многое вокруг нас меняется — как ожидаемо, так и внезапно: обстоятельства, люди, инфраструктура.

Аналогично и с землетрясениями. Сейсмические явления возникают, когда тектонические плиты Земли движутся и взаимодействуют между собой, создавая напряжения, которые приводят к деформациям. Эти деформации, в свою очередь, генерируют вторичные напряжения. Когда последние превышают предел прочности пород, происходит разрыв, и деформации становятся необратимыми. Точно предсказать движение этих блоков крайне сложно. Мы не можем проникнуть в недра Земли на достаточную глубину. Например, Кольская сверхглубокая скважина — самая глубокая в мире — достигает лишь 13 километров, тогда как средняя толщина земной коры составляет около 35 километров.

Корреспондент: Итак, точный прогноз землетрясений невозможен. Что же тогда доступно?

Алексей Гвишиани: Мы можем прогнозировать потенциальные зоны возникновения землетрясений, используя статистические методы или инструменты искусственного интеллекта, в частности, распознавание образов, чем я и занимался в своей докторской диссертации. Это позволяет выявлять районы с повышенной сейсмической опасностью. В этой сфере необходимо постоянно совершенствовать математические и технологические подходы. Сегодня это означает работу с нейронными сетями и большими данными. Также важно продолжать исследовать и устанавливать природные причинно-следственные связи. К примеру, известно, что в Москве отсутствуют крупные геологические разломы и горы; город расположен на равнине, а реки здесь текут медленно. Соответственно, нет никаких признаков тектонической активности в регионе. С почти стопроцентной уверенностью можно утверждать, что в Москве не произойдёт сильного землетрясения.

Корреспондент: А как насчёт Дальнего Востока или Камчатки? Там стоит ожидать землетрясений?

Алексей Гвишиани: Да, безусловно, поскольку мы хорошо осведомлены о геологическом строении этих регионов. Сильные землетрясения также возможны в Прибайкалье, в районе озера Байкал. Иркутск, например, считается зоной повышенной опасности. К счастью, для России в целом землетрясения не являются основной угрозой среди стихийных бедствий. Это значительное преимущество по сравнению, например, с США, где в Лос-Анджелесе часто бывают землетрясения, или с Японией, которая постоянно подвергается сейсмическим толчкам. Мы можем жаловаться на наш климат, но низкое количество сейсмоопасных территорий — это огромное географическое преимущество России.

Наши главные вызовы связаны с наводнениями и засухами — двумя аспектами одной и той же проблемы, что мы явно увидели в этом году. Также серьёзной угрозой остаются лесные пожары. В этом году, предположительно из-за обильных снегопадов и сильных морозов, водохранилища оказались переполнены, что привело к масштабным паводкам. С другой стороны, недостаток осадков также создаёт серьёзные трудности.

Что можно сделать из «музея»

Корреспондент: Из Института физики Земли вы перешли в Геофизический центр (ГЦ) Российской академии наук, которому в этом году исполняется 70 лет, и долгие годы руководили им. Разве это не было продолжением вашей прежней деятельности? Ведь в Институте физики Земли вы занимались схожими вопросами?

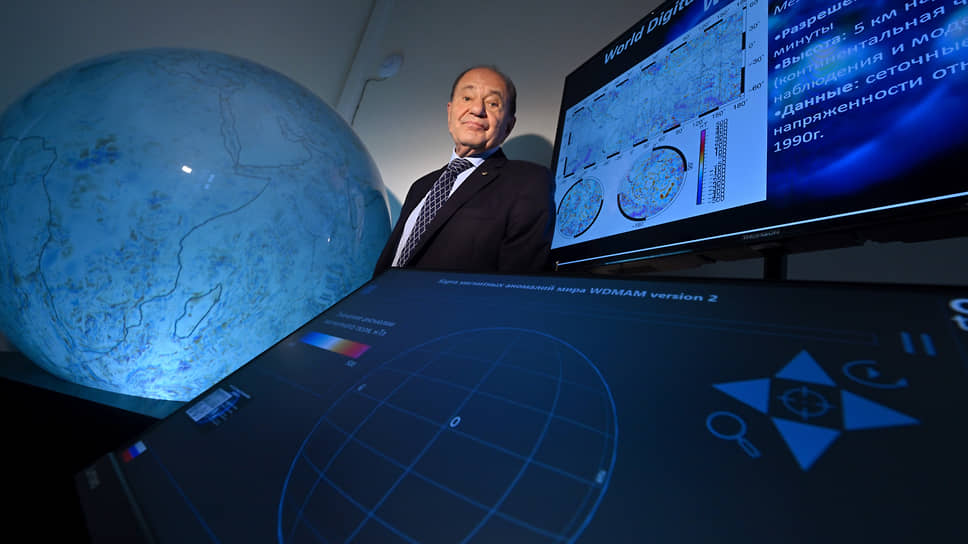

Алексей Гвишиани: Геофизический центр занимает особое место в моей жизни. В честь его юбилея в этом году мы провели конференцию «Наука о данных, геоинформатика и системный анализ в изучении Земли». Она собрала более 150 учёных-геологов со всей России, включая 19 членов РАН, а также представителей Австрии, Китая, Индии и ЮАР. Я очень горжусь высоким уровнем и результатами этого мероприятия.

Но возвращаясь к вашему вопросу, в ГЦ моя научная работа претерпела значительные изменения. В Институте физики Земли я концентрировался на изучении землетрясений. В Геофизическом центре моим фокусом стало исследование и, что особенно важно, непрерывная регистрация магнитного поля Земли. Исторически ГЦ всегда был ключевым центром по наблюдению за магнитным полем, фиксированию событий в магнитосфере и сбору соответствующих данных. С этим неразрывно связан научный анализ информации о внутреннем и внешнем магнитных полях Земли. На сегодняшний день Центр в режиме реального и квазиреального времени получает, обрабатывает и хранит данные от 22 полномасштабных магнитных обсерваторий.

Когда в 2005 году меня избрали директором ГЦ, многие обсерватории находились в критическом состоянии. Проблемы были не только с цифровизацией, но и с регистрацией данных в целом. Оборудование устарело настолько, что иностранные коллеги в шутку спрашивали: «У вас здесь что, музей?» Моей первоочередной задачей стало техническое переоснащение обсерваторий. Это был масштабный и крайне важный проект. В итоге мы смогли восстановить качественные, полномасштабные магнитные наблюдения по всей России. Значительный вклад в успех этого проекта внес академик Александр Глико, академик-секретарь Отделения наук о Земле.

Мы продолжаем развитие российской сети…