Введение

Каково это — вырасти в семье выдающегося государственного деятеля и крупного философа, но выбрать путь математики? Почему математика увлекает в геофизике? Можно ли научиться предсказывать землетрясения? Зачем сегодня в геофизике необходим искусственный интеллект? На эти и другие вопросы отвечает академик Алексей Гвишиани, который является научным руководителем Геофизического центра РАН, заведующим отделением математической геофизики и геоинформатики Института физики Земли РАН имени О.Ю. Шмидта, а также председателем Научного совета РАН по изучению Арктики и Антарктики.

— Алексей Джерменович, вы внук председателя Совета министров СССР Алексея Косыгина. Каким он вам запомнился?

— Целеустремленным, собранным. Он был разным: на работе, в официальной обстановке, он напоминал английского джентльмена, а дома был замечательным дедушкой и главой большой семьи.

— Ваш отец, Джермен Михайлович Гвишиани, тоже был выдающейся личностью — философом, академиком. Почему вы избрали совершенно иное направление — математику?

— Меня привлекла внутренняя логичность и дедуктивная структура математики. Еще подростком, в восьмом классе, я поступил по конкурсу в 52-ю математическую школу в Москве. Затем учился на механико-математическом факультете МГУ и в аспирантуре. Моим научным руководителем стал выдающийся математик XX века Израиль Гельфанд. Я пять с лишним лет преподавал на мехмате и занимался чистой математикой. Моя кандидатская диссертация по теории представлений групп матриц была признана ученым советом мехмата выдающейся.

Отец и дед

— Философские взгляды отца как-то повлияли на вашу научную деятельность?

— Отец был крупным философом, теоретиком управления. Он первым в нашей стране начал адаптировать элементы прикладной зарубежной философии к советским условиям. Отцу принадлежит фундаментальная идея о том, что принципы управления крупными организациями применимы как к социалистическим предприятиям, так и к большим капиталистическим корпорациям.

Научная деятельность Джермена Михайловича косвенно оказала на меня влияние. Я часто использовал адаптацию зарубежных подходов для разработки и совершенствования отечественных методов исследований в геофизике и геоинформатике. Как и он, я стремлюсь внести вклад в развитие международных научных связей, полезных для нашей страны. Интересно, что в работах Гвишиани-старшего присутствовали инженерные и статистические аспекты, но философская основа была ключевой. В то время господствовала парадигма, что единственно верной является марксистская философия.

— Единственно правильной?

— В научном сообществе всегда сосуществуют разные точки зрения, и это двигатель прогресса. Основное направление было таковым, но в научных журналах обсуждались различные сценарии развития социализма. Джермен Михайлович адаптировал социологические, прагматические элементы зарубежного бизнеса к нашей социалистической системе.

— Обсуждали ли они это с вашим дедом? Знаменитая косыгинская реформа ведь отчасти тоже об этом.

— Дед и отец были близки по своему пониманию реальной жизни, хотя и не полностью идентичны. Наша семья придерживалась довольно патриархальных устоев. По выходным мы все собирались у деда, часто жили на его даче, много общались и обсуждали самые разнообразные темы. Они с отцом многое обдумывали вместе.

Во время реформы Косыгина в 1965 году мой отец уже несколько лет занимал пост заместителя председателя Государственного комитета СССР по науке и технике. Он был не только ученым, но и крупным организатором науки. Особый вклад Джермен Гвишиани внес в развитие международного научного сотрудничества и научную дипломатию. Он стал одним из основателей и первым президентом международного Института прикладного системного анализа. Что касается реформы Косыгина, то наиболее полное ее описание, на мой взгляд, представил Гавриил Попов в книге «Реформатор нереформируемого».

— Он так назвал Косыгина?

— Да. Я разделяю его мнение: реформы, задуманные Косыгиным, вели к частично рыночной экономике, подобно тому, что было в Венгрии, Польше, Югославии, и в меньшей степени — в ГДР. Реформа стартовала в 1965 году при активной поддержке всего руководства страны. После доклада Косыгина на пленуме Брежнев выразил ему свою поддержку. В подготовке реформы Косыгину помогали видные экономисты, такие как Абалкин, Либерман, молодой Попов, и философ Ойзерман.

Реформа планировалась в несколько этапов. Уже первый этап, охватывающий пятилетку 1965–1970 годов, оказался очень успешным. Многие историки называют его «золотой пятилеткой». ВВП СССР вырос на 35%, а средняя зарплата увеличилась в два с половиной раза. Перехода к полноценной рыночной экономике не произошло, но сформировался рынок между предприятиями.

— Как это удалось?

— В плановой экономике сталинского периода предприятия должны были выпускать ровно столько продукции, сколько предписывал план. В рамках реформы правительство поощряло предприятия производить как можно больше. Излишки, произведенные сверх плана, реализовывались на рынке, где основными покупателями были другие предприятия. Например, если завод выпустил больше шкафов, чем запланировал Госплан, эти дополнительные шкафы продавались не населению, а другим предприятиям. Выручка от этой продажи не изымалась государством в бюджет. Она оставалась на предприятии и могла быть направлена на модернизацию производства, улучшение условий труда и быта сотрудников, медицинское обслуживание, выплату премий и 13-й зарплаты. Это стимулировало людей работать лучше, а директоров предприятий — проявлять инициативу.

Таким образом, система, созданная на первом этапе реформы, работала эффективно. Важно отметить, что результаты первого этапа не были отменены и действовали до прихода к власти Горбачева в 1986 году. Считаю, это была удачная реформа, и Косыгин заслуживает признания за ее реализацию, несмотря на то что последующие этапы не были реализованы.

— Почему они не состоялись?

— Политическая причина — события в Чехословакии. В 1968 году там к власти пришли Александр Дубчек и Олдржих Черник, известный своими связями с диссидентами. Они начали процессы трансформации идеологической и экономической систем в сторону многопартийности, что позже попытался сделать Горбачев в СССР. Это произошло в 1968 году и, естественно, вызвало недовольство советского политического руководства. Было решено, что движение по пути реформ Косыгина может привести к аналогичным событиям и у нас.

— Но в итоге они всё равно произошли.

— Произошли почти тридцать лет спустя. Я не даю оценку, хорошо это или плохо, просто констатирую факт.

Математика землетрясения

— А вы, будучи математиком с дипломом мехмата, стали заниматься геофизикой. Сегодня вы ощущаете себя больше математиком, геофизиком или и тем, и другим?

— Сперва, учась и работая в МГУ, я около пяти-семи лет посвятил теоретической математике. А ощущаю себя по-разному в зависимости от момента, и считаю, что в этом состоит предназначение ученого. Я стараюсь примерно каждые 10–15 лет начинать новый крупный проект в неизведанной для себя области. В МГУ я занимался теорией представлений групп на стыке алгебры и функционального анализа. В 1978 году Институт физики Земли АН СССР имени О.Ю. Шмидта создал лабораторию с совершенно новой темой — базы данных по геофизике. Вице-президент РАН Александр Сидоренко и директор института Михаил Садовский приняли решение создать подразделение, которое занималось бы накоплением и обработкой научных данных института и его партнеров с применением современных компьютерных и математических методов. Институт Шмидта тогда был очень крупным, с штатом около 3 тысяч человек. Начали искать руководителя для этой лаборатории.

— Как нашли вас?

— Садовский посоветовался с Гельфандом, и тот рекомендовал меня. Я с готовностью согласился. Это было увлекательно — кардинально менялась сфера деятельности. Это было новое направление, но выросшее из математики.

— Наверное, было непросто?

— Для ученого задачи должны быть сложными, иначе они теряют интерес. Внутренняя красота математики мне нравилась, но мне немного не хватало ее связи с реальным миром. Получаешь удовольствие, когда доказываешь теорему, но возникает некоторое разочарование, когда начинаешь размышлять о том, сколько человек способны понять эту теорему.

Будучи по складу характера экстравертом, я с энтузиазмом погрузился в изучение геофизики. В то время мы также занимались сбором и математическим анализом данных сейсмологии. Мне довелось участвовать в полевых и камеральных исследованиях последствий Спитакского землетрясения 1988 года. В составе международной экспедиции я работал в эпицентре в Армении, в Ленинакане (ныне Гюмри) и Спитаке, собирая данные, которые затем обрабатывались и хранились в Москве.

— Работая в Институте физики Земли, вы защитили докторскую диссертацию по землетрясениям. Считаете ли вы, что их можно научиться прогнозировать?

— И да, и нет. Ответить точно, произойдет ли землетрясение в конкретном месте, когда именно и какой магнитуды, на мой взгляд, невозможно, так же как нельзя с абсолютной точностью предсказать, что произойдет с нами через три года. Мы видим, как много вокруг меняется, иногда ожидаемо, иногда неожиданно: обстоятельства, люди, окружение.

Это же относится и к землетрясениям. Сейсмические события происходят, когда блоки земной коры движутся и взаимодействуют. Это вызывает напряжения и деформации. Деформации, в свою очередь, порождают вторичные напряжения. Когда эти напряжения превышают предел прочности, происходит разрыв, и деформации становятся необратимыми. Трудно точно предсказать движение блоков. Мы не можем проникнуть достаточно глубоко в Землю. Кольская сверхглубокая скважина, самая глубокая в мире, достигает всего 13 км, при средней толщине коры около 35 км.

— Значит, точный прогноз невозможен. А что тогда возможно?

— Мы можем статистически или с использованием методов искусственного интеллекта, в частности, распознавания образов (чем я и занимался в докторской диссертации), прогнозировать места вероятного возникновения землетрясений. Можно выделять зоны с повышенным риском сейсмической активности. В этом направлении необходимо продолжать совершенствовать математические и технологические подходы. Сегодня это означает переход на уровень нейронных сетей и анализа больших данных. Следует продолжать выявлять и изучать естественные причинно-следственные связи. Например, известно, что в Москве нет крупных разломов или гор, город расположен на равнине, реки текут спокойно. Соответственно, нет признаков тектонической активности этой территории. Можно почти с абсолютной уверенностью утверждать, что сильного землетрясения в Москве не будет.

— А на Дальнем Востоке, на Камчатке — будут?

— Обязательно, поскольку геологическое строение этих регионов хорошо изучено и известно их высокая сейсмичность. Сильное землетрясение также возможно в Прибайкалье, вокруг озера Байкал. Иркутск — это зона риска. К счастью, для нашей страны в целом землетрясения не являются главным стихийным бедствием. Это хорошая новость, в отличие, например, от США, где в Лос-Анджелесе часто происходят землетрясения, или Японии, которую постоянно трясет. Мы можем жаловаться на наш климат, но отсутствие множества сейсмоопасных зон — это огромное преимущество географического положения России.

Наши основные проблемы связаны с наводнениями и засухами — двумя сторонами одной медали, как показал этот год. К этому добавляются лесные пожары. Вероятно, из-за обильных снегопадов и сильных морозов зимой произошло переполнение водохранилищ, что привело к паводкам. С другой стороны, отсутствие осадков также создает проблемы.

Что можно сделать из музея

— Из Института физики Земли вы перешли работать в Геофизический центр (ГЦ) Российской академии наук, которому в этом году исполнилось 70 лет, и долгие годы были его директором. Но ведь это не было кардинальным изменением деятельности — вы занимались примерно тем же, что и в Институте физики Земли?

— Геофизический центр — важная глава моей жизни. В этом году мы провели юбилейную конференцию «Наука о данных, геоинформатика и системный анализ в изучении Земли», посвященную 70-летию ГЦ. На ней собралось свыше 150 ученых-геофизиков и специалистов по наукам о Земле из многих регионов России, включая 19 членов Российской академии наук. Среди участников были представители четырех зарубежных стран: Австрии, Китая, Индии и ЮАР. Я горжусь уровнем и результатами этой конференции.

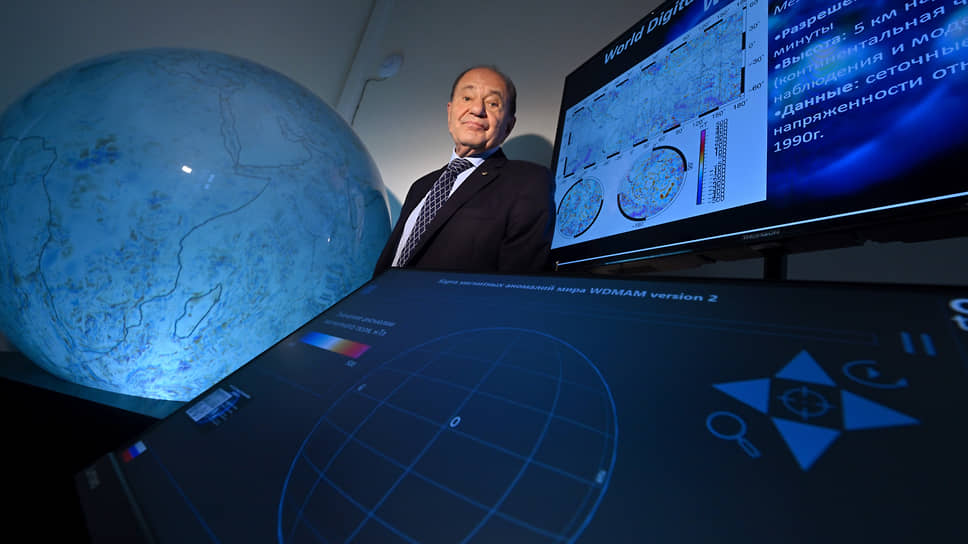

Но возвращаясь к вашему вопросу. В ГЦ моя научная деятельность существенно изменилась. В Институте физики Земли я в основном изучал землетрясения. В Геофизическом центре я стал заниматься изучением и, что главное, регистрацией магнитного поля Земли. Исторически ГЦ был ведущим центром наблюдений за магнитным полем и событиями в магнитосфере Земли.