К 105-летию выдающегося климатолога и его наследию в понимании изменений климата.

Если попросить школьников или студентов, сохранивших основные научные знания, назвать выдающихся российских учёных, в их списке, скорее всего, окажутся математики, физики, возможно, химики, историки или философы. Однако, вероятно, мало кто вспомнит климатологов.

Климатология, хотя и уходит корнями к трудам Аристотеля, является относительно молодой научной дисциплиной, которая ещё не полностью заняла своё место в современной иерархии знаний. Её развитие опирается на более древние и устоявшиеся области, такие как физика и математика.

Тем не менее, стремительные изменения климата и их глобальные последствия — рост уровня мирового океана, разрушение многолетней (ранее называемой вечной) мерзлоты, а также увеличение частоты экстремальных погодных явлений — оказывают критическое влияние на все аспекты человеческой жизни.

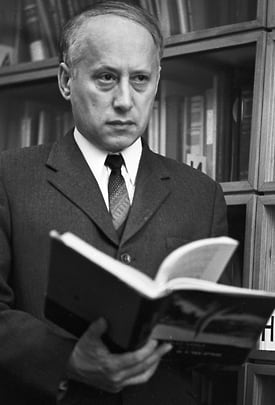

В современной климатологии ведущую роль играет математическое моделирование, ставшее возможным благодаря значительному развитию компьютерных технологий и созданию всеобъемлющих систем мониторинга, включая спутниковые. Сегодня над этими моделями работают разнообразные специалисты: математики, физики, программисты, химики, гидрологи, гляциологи, биологи и многие другие, что превратило климатические исследования из области деятельности учёных-одиночек в междисциплинарное направление. Однако для этого прорыва были необходимы пионеры, которые проложили путь и определили ключевые методы исследований. Михаил Будыко, несомненно, является одним из таких первопроходцев, занимая видное место среди наиболее авторитетных климатологов XX века.

Начало климатологии

В статье «Выдающийся российский климатолог: памяти М. И. Будыко» Андрей Лапенис упоминает, что ещё в 1868 году русско-немецкий учёный Владимир Кёппен (1846–1940) подчёркивал значимость солнечной радиации для жизни растений и их продуктивности. Тем не менее, ни Кёппен, ни его современники не сумели тогда точно определить ключевые параметры энергетического баланса и их связь с климатом.

Энергетический баланс Земли

До середины XX века климатология оставалась преимущественно теоретической и описательной наукой, неспособной выполнять свою важнейшую современную функцию — прогнозирование. Не хватало понимания ключевого природного механизма, определяющего эволюцию климатической системы Земли. Постепенно, по мере накопления эмпирических данных, такой механизм был выявлен и научно обоснован: это поддержание или нарушение среднегодового баланса между поступающей к Земле коротковолновой (солнечной) и уходящей от неё длинноволновой радиацией. Хотя сложно точно назвать имя первого учёного, кто высказал эту идею, Михаил Будыко стал её главным сторонником и разработчиком. Его понимание критической роли энергетического баланса в формировании климата Земли не было случайным, а стало результатом многолетних исследований.

После окончания Ленинградского политехнического института Михаил Будыко начал свою работу в Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова (ГГО). Его ранние исследования были сосредоточены на изучении влияния турбулентности атмосферного пограничного слоя на испарение с земной поверхности, что привело к созданию математической модели турбулентности приземного слоя атмосферы.

Пограничный слой атмосферы — это прилегающий к земной поверхности воздушный слой высотой до 1000 метров, свойства которого формируются под влиянием динамических и тепловых взаимодействий с землёй.

Впоследствии Будыко сфокусировался на структуре подстилающей поверхности, поскольку её изменения (например, смена растительности, влажности почв, облачность) напрямую влияют на тепловой баланс, температуру поверхности и атмосферы, и, следовательно, на климат. В середине 1950-х годов, проводя детальные исследования энергетического баланса поверхности, Михаил Иванович совместно с географом и климатологом А. А. Григорьевым сформулировал «периодический закон географической зональности». Этот закон описывает формирование аналогичных типов ландшафтов в различных географических поясах с разными тепловыми ресурсами, но схожими условиями увлажнения. В тот же период Будыко провёл расчёт теплового баланса Земли, учитывая поток солнечной энергии. Кульминацией этих работ стало создание двух атласов теплового баланса Земли, опубликованных в 1955 и 1963 годах. Этот масштабный труд, выполненный под руководством Будыко (который с 1954 года возглавлял ГГО) коллективом учёных обсерватории, был отмечен Ленинской премией.

Модель Будыко и прорыв в прогнозировании

Михаил Иванович сам отмечал, что «каждая научная статья или книга становилась маленьким шагом, после которого следующий шаг был неизбежен». Именно таким шагом стала его энергобалансовая модель климата. Её описание впервые появилось в журнале «Метеорология и гидрология», а год спустя, в 1969 году, было опубликовано в шведском англоязычном журнале Tellus, издаваемом Международным метеорологическим институтом в Стокгольме.

Предвидение будущего климата

Стоит отметить, что в XX веке, когда климат считался относительно стабильным, острой необходимости в долгосрочных климатических прогнозах (в отличие от прогнозов погоды) ещё не ощущалось.

Модель Будыко представляла собой уравнение энергетического баланса климатической системы, учитывающее обратную связь между термическим режимом и альбедо поверхности, включая арктический ледяной покров. Это позволило вычислять и, главное, прогнозировать температуру — единственную неизвестную переменную.

В августе 1971 года в Ленинграде произошло знаковое событие — Международный симпозиум по физической и динамической климатологии, который до сих пор определяет ключевые направления развития науки. На симпозиуме разгорелись ожесточённые дебаты о влиянии человека на климат. Многие учёные предполагали глобальное похолодание из-за аэрозольного загрязнения атмосферы. Однако Михаил Будыко и Хельмут Ландсберг были единственными, кто настаивал на обратном: человечеству грозит антропогенное глобальное потепление.

Индекс Будыко: Практическое применение

Теоретические изыскания Будыко имели и конкретные практические результаты. В частности, разработанный им индекс устойчивости пограничного слоя, определяемый по разнице температуры и скорости ветра на двух уровнях, до сих пор используется в современных автоматизированных метеорологических системах.

Будыко считал, что двумя главными факторами, влияющими на климат, являются рост энергопотребления (необходимое условие для развития цивилизации) и, как следствие, увеличение концентрации углекислого газа (CO2) в атмосфере. Последний, поглощая длинноволновую радиацию, усиливает парниковый эффект и приводит к повышению температуры на Земле.

Эта модель, став одним из первых инструментов для научно обоснованных прогнозов, открыла перед обществом (от учёных и политиков до обычных граждан) новые возможности для оценки грядущих изменений климата. Используя свою модель, Будыко предсказал повышение средней глобальной температуры на 1°C и сокращение арктических многолетних льдов примерно на 50% к 2019 году относительно уровня 1970 года. Фактически, средняя глобальная температура за этот период увеличилась на 0,98°C, а площадь арктических льдов в сентябре 2019 года (годовой минимум) сократилась примерно на 46% по сравнению с 1970 годом. Ещё одним впечатляющим прогнозом Будыко стало указание на опережающий рост температуры над территорией России, особенно в Арктическом регионе, где, по современным данным, потепление превышает среднеглобальный уровень в 2,7 и 4 раза соответственно.

Рождение химии атмосферы

В то время химия атмосферы только формировалась как самостоятельная наука. Её скромные на тот момент достижения вскоре оказались крайне востребованными: открытие антарктической озоновой дыры вызвало «озоновый кризис». Позднее в фокус внимания атмосферной химии попали и парниковые газы, признанные основными виновниками антропогенного глобального потепления.

Читатель может задаться вопросом, как такая, по сегодняшним меркам, простая модель смогла так точно воспроизвести изменения в сложнейшей климатической системе, зависящей от бесчисленного множества процессов. Отчасти это объясняется колоссальной инерционностью самой системы, которая не реагирует мгновенно на внешние воздействия. Однако это также свидетельствует о том, что энергетический баланс, положенный в основу модели Будыко, действительно является ключевым и фундаментальным фактором, определяющим реакцию климатической системы на антропогенные возмущения.

Палеоанализ и международное сотрудничество

Прогнозы, сделанные Будыко полвека назад с использованием весьма ограниченных данных (спутниковые системы мониторинга только зарождались), не могли претендовать на абсолютную точность. Михаил Иванович прекрасно это понимал и, стремясь получить более обширные метеорологические ряды, обратился к палеоклиматическим реконструкциям. Его анализ данных за последние сотни миллионов лет подтвердил тесную корреляцию между изменениями атмосферной концентрации CO2 и глобальной, а также региональной температуры поверхности. Этот вывод стал основой для «метода палеоаналогов», который получил широкое распространение в 1990-е годы и позволял прогнозировать климат без значительных вычислительных затрат.

Вулканы и охлаждение климата

Данные палеоклиматических реконструкций выявили ещё одну значимую закономерность: снижение температуры поверхности Земли на несколько лет после мощных вулканических извержений. Причина этого явления заключалась в выбросах диоксида серы в атмосферу, которые затем образовывали аэрозольные частицы, отражающие солнечную радиацию обратно в космос. Этот «аэрозольный экран» создавал временный «антипарниковый эффект». Михаил Иванович впервые описал этот эффект в своей монографии «Изменения климата» (1974 год). Позже данный феномен изучался как потенциальный метод геоинженерии для борьбы с глобальным потеплением, хотя и столкнулся с многочисленными возражениями из-за опасений побочных эффектов.

Вклад Михаила Будыко в современную климатологию не ограничивается новаторскими работами, которые определили вектор развития науки на десятилетия вперёд. Его мощная творческая энергия и высокий научный авторитет способствовали формированию вокруг него плодотворной научно-исследовательской среды. За время его 20-летнего директорства в ГГО штат обсерватории утроился, причём увеличение численности персонала было направлено не только на усиление традиционных направлений, но и на развитие перспективных областей. По инициативе Будыко в 1970-х годах в ГГО была создана лаборатория, специализирующаяся на моделировании атмосферных химических процессов.

Это заложило основу для комплексных исследований современного климата, учитывающих всё многообразие процессов в земной системе. Однако, как известно любому руководителю крупного научного коллектива, административные обязанности требуют значительного времени, оставляя мало возможностей для личной научной работы. Ситуация изменилась, когда Будыко покинул директорский пост и возглавил отдел в Государственном гидрологическом институте, где его интересы охватывали широкий круг вопросов изменений климата: от сбора и анализа данных до изучения влияния этих изменений на продуктивность природных и сельскохозяйственных экосистем, а также глобальный цикл углерода.

Современная наука не может развиваться в изоляции. Сегодня прогресс климатологии в значительной степени опирается на международное научное сотрудничество, реализуемое в рамках многочисленных глобальных и региональных программ. Растёт число крупных научных форумов, способствующих обмену мнениями и информацией.

Полвека назад возможности для международного сотрудничества были значительно скромнее из-за отсутствия современных электронных средств связи, недостаточного финансирования и политических барьеров. В таких условиях создание Рабочей группы №8 (РГ-8) в рамках Соглашения о сотрудничестве в области охраны окружающей среды между СССР и США (1972 год), целью которой было обсуждение проблем изменения климата специалистами двух стран, казалось настоящим прорывом. Благодаря РГ-8, даже в разгар Холодной войны, советские и американские учёные смогли установить личные контакты и найти общие научные интересы. Группа функционировала до 1992 года, и всё это время Михаил Будыко оставался её бессменным сопредседателем с советской стороны.

Многогранная и продуктивная научная деятельность Михаила Ивановича Будыко была отмечена множеством государственных, ведомственных и международных наград. Среди них особое место занимает премия «Голубая планета» Фонда Асахи, полученная им в 1998 году. Эта престижная награда, считающаяся аналогом Нобелевской премии в области экологии, ежегодно вручается за выдающиеся научные достижения или их применение в решении глобальных экологических проблем. Михаил Иванович Будыко на сегодняшний день является единственным нашим соотечественником — лауреатом этой высокой премии.

Совместная разработка

Примечательно, что в том же 1969 году аналогичную модель разработал и опубликовал Уильям Селлерс из Аризонского университета (США). Поэтому в последующие годы энергобалансовые модели климата часто упоминались как модели Будыко—Селлерса.

Учёный и гуманитарий: Грани личности Будыко

Завершая портрет Михаила Ивановича, нельзя не упомянуть ещё одну его удивительную черту. Вопреки распространённому представлению о жёстком разделении на «физиков и лириков», Будыко был личностью, далёкой от узкой специализации. Хотя на одной чаше весов лежат его 24 монографии и более 200 научных статей, а на другой — эссе и воспоминания о дружбе с Анной Ахматовой, а также две научно-популярные книги по всемирной истории и литературе, очевидно, что научное наследие численно превосходит. Однако, несомненно, многосторонне развитая личность обладает гораздо более широкими возможностями для творчества. Возможно, именно «лирическая» составляющая жизни Михаила Будыко сыграла свою роль в том научном прорыве, который стал предметом гордости для всей отечественной науки.