Новые данные меняют представления о строении единственного спутника Земли

Исследование, проведенное в Институте геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН (ГЕОХИ РАН), было направлено на согласование различных геофизических и геохимических моделей внутреннего строения Луны. Результаты работы, опубликованные в журнале Geochemistry International, свидетельствуют, что лунная мантия, вероятно, обогащена кремнеземом (SiO2, около 50% по массе) и имеет минералогический состав, отличающийся от ранее принятых представлений.

Ключевые выводы исследования

- Геофизические модели с высоким содержанием SiO2 (около 50%) лучше согласуются с сейсмическими данными миссий Apollo, чем распространенные геохимические модели (SiO2, около 45%).

- Согласно расчетам, основным минералом лунной мантии является ортопироксен, а не оливин, как предполагалось ранее.

- Данные дистанционного зондирования (*Kaguya, Chang’E-4*) и анализ образцов грунта (*Chang’E-5*) подтверждают преобладание пироксена в лунных породах.

- Предполагается, что мантия Луны дифференцирована: верхняя часть обеднена кальцием (Ca) и алюминием (Al) по сравнению с нижней.

Эти выводы указывают на возможные различия в составе силикатных оболочек Земли и Луны, несмотря на их изотопное сходство. Это ставит новые вопросы относительно теорий формирования и эволюции Луны, включая гипотезу ее происхождения в результате гигантского столкновения.

Руководитель исследования, д.х.н., член-корреспондент РАН Олег Кусков, отметил: «Несмотря на значительное изотопное сходство вещества Земли и Луны, состав их мантий, вероятно, различен. Это указывает на необходимость дальнейшего сближения геофизических и геохимических моделей.»

Олег Кусков, руководитель исследования, член-корреспондент РАН, доктор химических наук, ответил на вопросы:

— Какие геофизические и геохимические модели строения Луны сравнивались в исследовании?

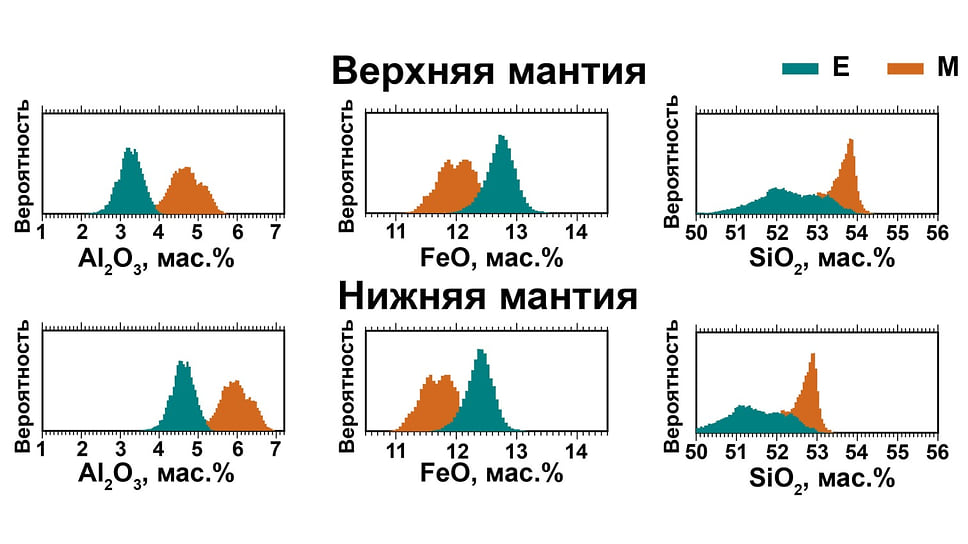

— Существуют значительные расхождения между геофизическими и геохимическими моделями состава и внутреннего строения Луны из-за отсутствия прямых данных о ее недрах. Геофизические модели, предполагающие высокое содержание SiO2 (около 50%) и оксида железа (11–13%) по отношению к составу силикатной части Земли, основаны на анализе интегрального набора селенофизических, сейсмических и геохимических параметров. Геохимические модели, где SiO2 около 45%, но с разными концентрациями тугоплавких оксидов (СаО, Al2O3) и FeO, базируются на анализе лунных морских базальтов и элементных отношениях Mg/Si, MgO/FeO, MgO/Th в метеоритах.

— Почему сейсмические данные Apollo остаются ключевым источником информации о внутреннем строении Луны?

— Данные миссий Apollo, особенно собранные лунными сейсмометрами, установленными астронавтами с 1969 по 1977 год, являются крайне важными для понимания внутренней структуры Луны. Регистрация метеоритных ударов, мелкофокусных и глубокофокусных лунотрясений, а также падений частей космических аппаратов, в сочетании с гравитационными и топографическими данными, позволяет оценить толщину коры, ее плотность, пористость, а также определить физические границы слоев в мантии и размер ядра. Сейсмические данные — это своего рода «розеттский камень» информации о внутреннем строении Луны.

— Как расчеты фазовых равновесий и скоростей звука помогают определить состав лунной мантии?

— Расчеты фазовых равновесий и скоростей звука – это незаменимые и взаимодополняющие инструменты для преобразования сырых геохимических и геофизических данных в количественные модели состава и строения мантии Луны. Они позволяют перейти от комбинации химических элементов к минералогии, связать химический состав с глубинными границами и неоднородностями, учесть влияние температуры и возможного плавления, предсказать свойства мантии там, где прямые образцы недоступны, и создать непротиворечивую картину, согласующую фрагментарные данные разных наук. Новые сейсмические данные от будущих миссий и усовершенствованные термодинамические модели позволят дать более точные ограничения на состав и внутреннее строение Луны.

— Как дифференциация лунной мантии влияет на ее эволюцию?

— Вне зависимости от модели и механизма происхождения Луны, образовавшееся первичное вещество претерпевало широкомасштабное или частичное плавление, в результате которого произошло образование лунного магматического океана, под которым понимается внешняя оболочка толщиной не менее нескольких сотен километров. Со временем (сотни миллионов лет) происходят кристаллизация магматического океана и дифференциация Луны на оболочки с образованием полевошпатовой коры низкой плотности, стратифицированной по химическому составу верхней и нижней мантии, простирающейся вплоть до границы с частично расплавленным переходным слоем или небольшим металлическим ядром.

— Какие новые ограничения это накладывает на гипотезу образования Луны в результате гигантского столкновения?

— Существуют различные сценарии происхождения системы Земля—Луна. Наибольшую популярность приобрела гипотеза гигантского столкновения или мегаимпакта, которая стала доминирующей парадигмой в астрофизике и планетных исследованиях. Однако, помимо гидродинамических проблем, один из ее основных недостатков имеет геохимический характер, ибо импактная модель не позволяет адекватно объяснить изотопную идентичность целого ряда элементов (железа, кремния, титана, калия, вольфрама, хрома, кислорода), поскольку Луна, в основном образовавшаяся из ударного тела в другом изотопном резервуаре, имела бы изотопный состав, отличный от земного. Высокоточные измерения, тем не менее, не выявили значимых изотопных различий. Кроме того, импактные сценарии не учитывают различия в содержании породообразующих оксидов (SiO2, FeO, Al2O3) между Землей и Луной. Поскольку они столь значительны, то возникает вопрос о причине обогащения Луны оксидами железа и кремния и дихотомии в отношении Al2O3, а также связанный с этим вопрос о происхождении Луны и системы Земля—Луна. Одновременное обогащение Луны SiO2 и FeO должно приводить к дополнительным ограничениям на состав ударного тела (или тел) при анализе любых космогонических концепций происхождения Луны и моделировании физических, динамических и космохимических процессов формирования системы Земля—Луна.

— Какие несоответствия между геофизическими и геохимическими моделями еще предстоит объяснить?

— Несколько ключевых несоответствий между геофизическими и геохимическими моделями Луны все еще остаются предметом активных исследований и дискуссий: модели кристаллизации глобального магматического океана, толщина и структура лунной коры, содержание долгоживущих радиоактивных источников тепла (U, Th, K), изотопное сходство Земли и Луны, размеры и физическое состояние внутреннего и внешнего ядра Луны. Более тесная интеграция геофизических (гравитационные и сейсмические данные, электропроводность, тепловой поток) и геохимических (элементный и изотопный состав, петрология) данных должна способствовать построению унифицированных моделей.

— Как новые лунные миссии (например, «Луна-25» и последующие) могут помочь в проверке этих выводов?

— Планируемые миссии, такие как российские «Луна-26» (орбитальный космический аппарат для дистанционного исследования Луны), «Луна-27» (посадочный аппарат с криогенным бурением) и международные миссии (Artemis, китайские Chang`e и др.), помогут в проверке этих выводов. Планируются анализ грунта в районе Южного полюса Луны, поиск и анализ водного льда и других летучих соединений в затененных областях, а также изучение состава глубинных пород, выброшенных ударами (особенно из бассейна Южный полюс—Эйткен).

— Какие эксперименты и моделирования планируются для дальнейшего изучения состава Луны?

— Для дальнейшего изучения состава Луны планируется проведение ряда экспериментов и моделирований. Среди них: глубинное бурение (до 2 м) и криогенный анализ летучих веществ; развертывание сети сейсмометров для регистрации ударов и лунотрясений и определения внутреннего строения Луны (толщина коры, границы слоев, размер и физическое состояние ядра); зондирование подповерхностных слоев для поиска погребенного льда и изучения структуры реголита; усовершенствование методов гамма- и нейтронной спектроскопии для создания глобальных карт распределения элементов (U, Th, K, Fe, Ti и др.); картирование остаточной намагниченности; а также возврат и анализ образцов с ранее не изученных регионов.

— Как эти результаты могут повлиять на понимание эволюции планет земной группы?

— Луна является фундаментальной главой в учебнике планетологии, уникальной «капсулой времени», сохранившей свидетельства ранних процессов, стертых на более крупных и геологически активных телах. Новые лунные миссии, особенно к полярным регионам с фокусом на летучие вещества и глубинный состав, и установка сети современных сейсмометров предоставят недостающие данные для построения универсальных моделей формирования и эволюции планет земной группы. Понимание того, как Луна прошла путь от магматического океана до «мертвого» мира, позволит реконструировать ранние, стертые этапы истории Земли, Марса, Венеры и Меркурия, а также лучше интерпретировать процесс формирования ядра, источники летучих элементов, происхождение системы Земля—Луна, а также данные об экзопланетах земного типа.