Федор Павлович Рябушинский вложил колоссальную сумму, около полумиллиона рублей, в организацию научной Камчатской экспедиции Императорского Российского географического общества, проходившей с 1908 по 1910 год. Сегодня эта сумма сопоставима с крупнейшими государственными научными мегагрантами. Возникает вопрос: насколько эффективными оказались эти значительные инвестиции Рябушинского?

Федор Рябушинский, меценат и организатор экспедиции.

Семья Рябушинских по праву заняла бы почетное место среди выдающихся российских предпринимательских династий. Ее родоначальником стал Михаил Яковлевич Рябушинский, бывший государственный крестьянин из Калужской губернии. В начале XIX века, еще подростком, он переехал в Москву, начал свою трудовую деятельность с услужения, а к 1858 году накопил внушительное состояние в 2 миллиона рублей. Федор Павлович Рябушинский являлся представителем третьего поколения этой знаменитой семьи.

Предприниматели, деятели искусства и ученые: Разносторонность братьев Рябушинских

Павел Михайлович, средний сын основателя династии, унаследовал и успешно развил основной семейный бизнес — текстильное производство, ключевым активом которого стало АО «Товарищество мануфактур П. М. Рябушинского с сыновьями». Из восьми сыновей Павла Михайловича, достигших совершеннолетия, пятеро объединили свои усилия, работая под руководством старшего брата, Павла Павловича. Они существенно расширили семейное дело, включив в него лесозаготовки, производство бумаги и, что особенно важно, развили банковский сектор.

Согласно завещанию Павла Михайловича, каждый из его сыновей получил равные доли наследства, включавшие паи в основном бизнесе на сумму около 400 тысяч рублей, а также сопоставимую сумму наличными и в ценных бумагах. Пятеро старших сыновей, как упоминалось, инвестировали свои средства в общее дело. Сергей и Степан, двое из них, незадолго до Октябрьской революции 1917 года основали Товарищество на паях автомобильного Московского общества (АМО), которое впоследствии стало известным заводом ЗИЛ. Однако трое других братьев Рябушинских предпочли иное распоряжение своим капиталом.

Николай Павлович Рябушинский был яркой фигурой в богемном мире, активно поддерживал символистов, издавал собственные литературные журналы, а также занимался писательством и живописью. В 1912 году он реализовал все свои активы и с 1914 года постоянно проживал в Париже. Там его знали как Николашу, и, по слухам, к его серьезности относились с долей скепсиса, поскольку большую часть состояния он растратил еще до революции. Тем не менее, очевидно, ему удалось сохранить некоторые средства. В Париже он не бедствовал, не работал таксистом, а владел антикварным магазином на Елисейских полях, где и прожил до своей смерти в 1951 году.

Дмитрий Павлович Рябушинский проявлял глубокий интерес к физике. В период с 1901 по 1904 год в своем имении Кучино под Москвой он за 100 тысяч рублей построил Аэродинамический институт для академика Жуковского, который теперь известен как ЦАГИ имени Жуковского. До революции он также финансировал его содержание и выпуск научного «Бюллетеня Аэродинамического института в Кучине». В 1908–1912 годах Дмитрий Павлович сам получал образование в Московском университете, а в 1916 году успешно защитил магистерскую диссертацию под руководством Жуковского, после чего был назначен приват-доцентом и преподавал там курсы по теории упругости и аэродинамике. Однако его преподавательская деятельность в России была недолгой: в 1918 году он эмигрировал, а с 1923 года продолжил читать те же курсы в Сорбонне. В 1935 году его избрали членом-корреспондентом Парижской академии наук. Дмитрий Павлович скончался в 1962 году и был похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем.

Федор, младший из братьев, потерял отца в тринадцатилетнем возрасте. С детства страдая туберкулезом, он получал домашнее образование, которое, предположительно, было превосходным благодаря лучшим учителям и врачам. Стойкая ремиссия его хронического заболевания позволила Федору, с юных лет мечтавшему о дальних странствиях и географических открытиях, в 1906 году пригласить приват-доцента Московского университета Алексея Ивановского. Ивановский, на тот момент редактор «Русского антропологического журнала» и секретарь Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, обладал обширным опытом полевых исследований в Закавказье, Средней Азии, на Алтае и в Монголии, и должен был прочитать Федору полный университетский курс по антропологии и этнографии Сибири.

Значительные инвестиции в науку

Двадцатилетний Федор Рябушинский планировал экспедицию в малоизученные регионы Российской империи, выбрав для исследований Камчатку. Однако одного лишь его стремления и финансовых возможностей было недостаточно для организации столь масштабного предприятия. Московские и Петербургские университеты не отвергали идею молодого Рябушинского напрямую, но и не давали конкретного ответа на его предложение о финансировании камчатских исследований. Тогда Ивановский представил Федора Владимиру Комарову, приват-доценту Петербургского университета, уже обладавшему опытом полевой работы в дальневосточных экспедициях под эгидой Императорского Русского географического общества (ИРГО).

Владимир Комаров провел в регионе почти пять лет, участвуя в двух продолжительных экспедициях. По возвращении в столицу, за свои монографии по флоре Маньчжурии и Восточной Сибири, он был удостоен Большой серебряной медали имени Н. М. Пржевальского ИРГО и получил должность младшего консерватора в Императорском ботаническом саду. В университете он защитил магистерскую диссертацию и начал преподавать ботанику. В будущем Владимир Леонтьевич Комаров станет академиком и Героем Социалистического Труда, его именем будут названы реки, горы, улицы и населенные пункты. В начале XX века он был таким же страстным исследователем Дальнего Востока, как и Федор Рябушинский, но, в отличие от последнего, обладал крепким здоровьем и поддержкой в ИРГО. Именно Комаров стал ключевой фигурой, воплотившей мечту Рябушинского о Камчатской экспедиции в реальность.

Фактическая последовательность событий выглядит следующим образом: после знакомства с Владимиром Комаровым, Федор Рябушинский начал переговоры с Петром Семеновым-Тян-Шанским — вице-председателем ИРГО, почетным академиком Императорской академии наук, членом Госсовета, сенатором, действительным тайным советником. В переговорах также участвовал помощник Семенова-Тян-Шанского по ИРГО, океанограф генерал Шокальский, который после кончины Семенова-Тян-Шанского в 1914 году возглавил общество в качестве вице-председателя.

Хотя попечителем ИРГО был император Николай II, а председателем — великий князь Николай Михайлович, общество оставалось по сути общественной организацией. Оно привлекало ученых для выполнения конкретных задач, предоставляя им жалованье и служебные обязательства. Однако предложение Федора Рябушинского было беспрецедентным. Для сравнения, предыдущая Якутская (Сибиряковская) экспедиция ИРГО 1894–1896 годов, профинансированная золотопромышленником Сибиряковым, обошлась ему всего в 12 тысяч рублей (в ней также участвовал Семенов-Тян-Шанский). В то время как Федор Рябушинский фактически предлагал неограниченный грант на изучение Камчатки.

Официальный финансовый отчет Камчатской экспедиции Рябушинского никогда не публиковался, и его поиск в архивах сопряжен с огромными трудностями и неопределенностью. Поэтому исследователи чаще всего ссылаются на статью «Землетрясение на Камчатке», опубликованную 20 января 1917 года в суворинской газете «Новое время». В ней некий Дм. Я-въ приводит слова вице-председателя Географического общества генерала Ю. Шокальского относительно экспедиции Ф. П. Рябушинского: «Это была крупнейшая экспедиция, чей научный план был разработан и блестяще реализован при активном содействии Географического общества и на средства покойного Ф. П. Рябушинского. Камчатская экспедиция стала последним крупным исследованием в этой области. На ее проведение было потрачено более 400 тысяч рублей, а на последующую обработку научных данных потребуется еще не менее 200 тысяч рублей. В настоящее время Татьяна Константиновна Рябушинская (его вдова), продолжая дело Ф. П. Рябушинского, выделяет средства на публикацию отдельных отчетов по научным направлениям экспедиции».

Сам Федор Рябушинский изначально был готов и стремился направить на научные цели значительную долю своего капитала. По самым скромным подсчетам, стоимость Камчатской экспедиции в пересчете на современные деньги составила бы около полумиллиарда рублей, что эквивалентно крупнейшим современным государственным мегагрантам на науку.

Участники Камчатской экспедиции, профинансированной Рябушинским

Специальная комиссия под председательством Семенова-Тян-Шанского разработала детальный план экспедиции. Согласно этому плану, она была разделена на шесть основных отделов: геологический, метеорологический, гидрологический, ботанический, зоологический и этнографический, причем каждый отдел работал по индивидуальному маршруту. Фактически это было не шесть, а семь отдельных экспедиций, так как геологический отдел включал два отряда, действовавших по различным направлениям.

Федор Рябушинский лично доверил общее руководство экспедицией начальнику ботанического отдела Комарову, при этом финансовое управление он оставил за собой, заключив с каждым руководителем отделов нотариально заверенные контракты. Сам Рябушинский планировал принять участие в экспедиции в скромной роли охотника, однако обострение болезни не позволило ему этого сделать. Ему пришлось отслеживать двухгодичный ход экспедиции, начавшейся в 1908 году, по регулярным отчетам руководителей отделов.

Руководителями отделов были: С. А. Конради (геологический, с Е. В. Кругом во главе второго отряда), В. Л. Комаров (ботанический), В. А. Власов (метеорологический), П. Ю. Шмидт (зоологический), В. И. Иохельсон (этнографический) и В. Н. Лебедев (гидрологический). Основной научный состав экспедиции, состоявший из 15 человек, за исключением профессора Петра Шмидта (начальник зоологического отдела), его помощника Валентина Бианки и Владимира Иохельсона (начальник этнографического отдела, уже имевший множество наград ИРГО), был представлен молодыми учеными, по современным меркам, уровня аспирантов и кандидатов наук, двое из них были еще студентами. Примечательно, что трое участников – начальники отделов Власов и Иохельсон, а также студент Николай Келль, помощник Конради – считались «неблагонадежными»: они имели судебное прошлое и находились под полицейским надзором за революционную деятельность.

Судьбы участников экспедиции сложились весьма разнообразно. Некоторые достигли вершин академической карьеры, став академиками АН СССР, как, например, Владимир Комаров и даже «неблагонадежный» студент Николай Келль. Другие, подобно Сергею Конради, эмигрировали после 1917 года и продолжили научную деятельность, став, например, профессором Парагвайского университета в Асунсьоне. Третьи, как Владимир Власов, вошли в историю как выдающиеся деятели революционного движения, наряду с декабристами. А имена некоторых и вовсе исчезли из научных летописей. Тем не менее, каждый из них добросовестно выполнил свою часть работы в экспедиции Рябушинского: были составлены подробные карты, включая первую карту вулканов полуострова, организованы метеорологические наблюдения, собраны поистине богатейшие коллекции материалов, требующие длительной лабораторной обработки и публикации. Однако в 1910 году, в год запланированного завершения экспедиции, ее основатель и главный меценат Федор Рябушинский скончался в возрасте 26 лет.

Результаты и публикации экспедиции

В декабре 1912 года в петербургском здании ИРГО открылась выставка, посвященная Камчатской экспедиции Рябушинского. Посетители могли ознакомиться с уникальными экспонатами: фотографиями и чучелами камчатских медведей, изображениями и манекенами камчадалов и алеутов, их черепами, оружием и панцирями, а также традиционными предметами быта — байдарками, лыжами, санями, гарпунами для охоты на китов, моделью камчадальского жилища и образцами рукоделия, включая меховые ковры и даже портсигары из водорослей. Выставка получила широкое освещение в прессе. Однако это был лишь поверхностный аспект работы.

К сожалению, многие собранные материалы экспедиции не были своевременно обработаны, а результаты опубликованы в полном объеме, как изначально планировалось. ИРГО предполагало выпустить шесть томов научных трудов (по числу отделов экспедиции), но возникли сложности с урегулированием прав с вдовой Рябушинского, Татьяной Константиновной, которая сохранила за собой «исключительное право издания полного научного труда». Сохранившаяся переписка, в частности, часть ее писем к Комарову с 1910 по 1914 год относительно публикации результатов, доступна в интернете и позволяет оценить деловую хватку жен российских мультимиллионеров начала прошлого столетия.

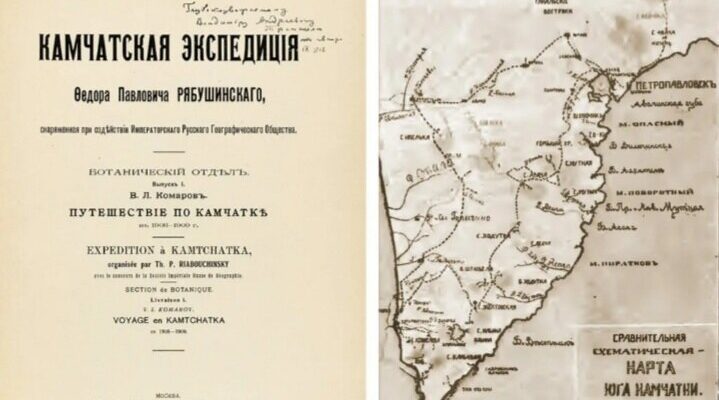

В конечном итоге, список опубликованных трудов таков: в 1911 году «Известия ИРГО» представили отчет В. И. Иохельсона «Археологические и этнографические исследования В. И. Иохельсона, члена Камчатской экспедиции на Алеутских островах». В 1912 году типография Павла Рябушинского выпустила два тома отчета ботанического отдела: «Путешествие по Камчатке в 1908–1909 годах» (выпуск 1) и «Споровые растения Камчатки: 1) водоросли, 2) грибы» (выпуск 2). В 1914 году там же увидели свет «Результаты наблюдений метеорологических станций Камчатской экспедиции» под редакцией В. А. Власова, хотя к тому времени большинство метеостанций, за исключением одной в Петропавловске, уже прекратили работу из-за прекращения финансирования. В 1916 году были опубликованы монография В. Н. Лебедева об озерах Камчатки, очерк В. А. Власова «О климате Камчатки и температуре вод», общий очерк зоологического отдела экспедиции П. Ю. Шмидта, а также результаты орнитологических исследований орнитофауны в окрестностях Петропавловска-Камчатского и в долине реки Камчатки, выполненные В. Л. Бианки.

Лишь некоторые работы Камчатской экспедиции, включая знаменитый трехтомник Комарова «Флора полуострова Камчатка», были опубликованы в советский период. К сожалению, значительная часть собранных материалов так и осталась необработанной, а многие результаты не были опубликованы вовсе. Со временем их научная актуальность снизилась, и они стали скорее предметом изучения истории науки, нежели активными научными данными.