Ученые из НИУ ВШЭ и Института биоорганической химии РАН провели исследование, посвященное механизмам работы иммунной системы при рассеянном склерозе — аутоиммунном заболевании, характеризующемся атакой антител на нервные волокна. Путем сравнения образцов крови людей с диагнозом рассеянный склероз и здоровых добровольцев, исследователи установили, что иммунитет пациентов с РС может ошибочно идентифицировать вирусные белки как компоненты нервных клеток. В результате работы были определены потенциальные биомаркеры заболевания, способные улучшить его диагностику. Исследование было проведено при финансовой поддержке РНФ.

Рассеянный склероз (РС) представляет собой аутоиммунное расстройство, при котором защитная система организма ошибочно разрушает миелин — защитную оболочку нервных волокон. Эта оболочка действует подобно изоляции электрического провода, и ее повреждение приводит к нарушению проводимости нервных импульсов. Клинически это проявляется различными симптомами, включая нарушения двигательной функции, зрения, речи и когнитивных способностей. Течение болезни часто носит ремиттирующий характер, с чередованием обострений и временных улучшений, однако прогрессирующее повреждение может привести к устойчивой инвалидности. Диагностика РС затруднена из-за индивидуального разнообразия симптоматики и отсутствия высокоспецифичных и надежных биомаркеров.

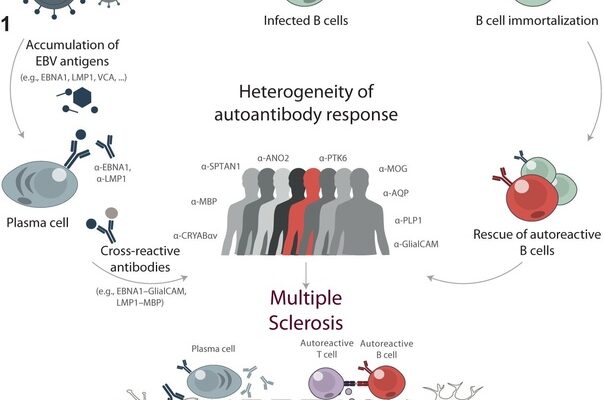

Этиология иммунного сбоя при РС остается предметом активных исследований, но одной из гипотез является роль вирусных инфекций в его развитии. С целью углубленного анализа иммунного ответа у больных рассеянным склерозом, специалисты из НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург) и Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН провели сравнительное исследование профилей антител у пациентов с РС и здоровых лиц. Для этого они применили метод PhIP-Seq, позволяющий идентифицировать широкий спектр антигенов, к которым в организме уже сформированы антитела.

Что такое антигены и антитела?

Антигены представляют собой молекулы чужеродного происхождения, способные стимулировать иммунную реакцию. Эти структуры присутствуют на оболочках бактерий, вирусов и иных клеток, побуждая иммунную систему к выработке специфических антител.

Антитела — это специализированные белковые соединения, синтезируемые иммунной системой для противодействия антигенам. Их функция аналогична работе «ключа», который распознает и связывается со специфическим «замком» — антигеном, способствуя его нейтрализации или маркировке для последующего уничтожения другими компонентами иммунитета.

Технология PhIP-Seq предоставляет возможность не только обнаружить присутствие антител, но и точно установить, с какими именно белковыми структурами они вступают во взаимодействие. Такой подход дает комплексное представление об иммунном ответе, раскрывая спектр молекулярных мишеней, подвергающихся атаке со стороны иммунной системы.

Игорь Елисеев, один из авторов исследования и академический руководитель программы «Вычислительная биология и биоинформатика» в НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, подробно описал методологию: «Мы взяли около тысячи белков, способных вызывать аутоиммунный ответ, и разрезали их на небольшие перекрывающиеся пептиды — короткие цепочки аминокислот, из которых состоят белки. Затем с помощью генной инженерии встроили их в бактериофаги, чтобы каждый из них нес на своей поверхности нужный пептид. И уже модифицированные фаги добавляли в образцы крови пациентов. Если в крови были антитела, которые узнали определенные пептиды, они связывались с фагами и формировали комплексы. Далее мы извлекали эти комплексы и анализировали, какие белки вызывают иммунную реакцию».

С помощью PhIP-Seq удалось идентифицировать аутоантитела — те, что ошибочно нацелены на собственные белки организма. Исследователи обнаружили, что у пациентов с рассеянным склерозом иммунная система демонстрирует повышенную активность в отношении белка SPTAN1, критически важного для строения нервных клеток, а также вирусного белка LMP1, ассоциированного с вирусом Эпштейна—Барр. У лиц с более агрессивным течением РС наблюдался еще более широкий спектр реагирования, а иммунитет проявлял явление перекрестной реактивности, атакуя как вирусные, так и собственные клеточные компоненты. Иными словами, иммунная система ошибочно воспринимала вирусные белки как структуры собственного организма.

Яков Ломакин, руководитель данного проекта и старший научный сотрудник ИБХ РАН, подвел итог: «Наше исследование показало, что аутоиммунные антитела при рассеянном склерозе реагируют на широкий спектр белков. Это значит, что их специфичность снижена: вместо точечного распознавания они связываются с разными мишенями, что делает иммунный ответ хаотичным и разрушительным».

В рамках эксперимента была оценена возможность применения комбинации определенных белков в качестве диагностических биомаркеров заболевания. Выяснилось, что анализ на наличие четырех антигенов — SPTAN1, PTK6, PRX (все они являются белками нервной системы) и LMP1 (белок вируса Эпштейна—Барр) — демонстрирует высокую точность в дифференциации пациентов с РС от здоровых индивидуумов. Эти результаты не только открывают перспективы для усовершенствования диагностики, но и прокладывают путь к разработке инновационных терапевтических стратегий, таких как таргетная терапия, направленная на подавление патологических иммунных реакций.