В середине XVIII века на Красноярских приисках было обнаружено необычайное железное тело весом в полтонны. Руководство приисков, не понимая его природы, предпочло не докладывать о находке в высшие инстанции. Однако в 1771 году, во время своей экспедиции по Восточной Сибири, известный зоолог Петер Симон Паллас вновь обнаружил этот объект и выдвинул гипотезу о его внеземном происхождении. Спустя двадцать три года, в 1794 году, немецкий физик Эрнст Хладни научно обосновал эту теорию, положив тем самым начало метеоритике как самостоятельной науке.

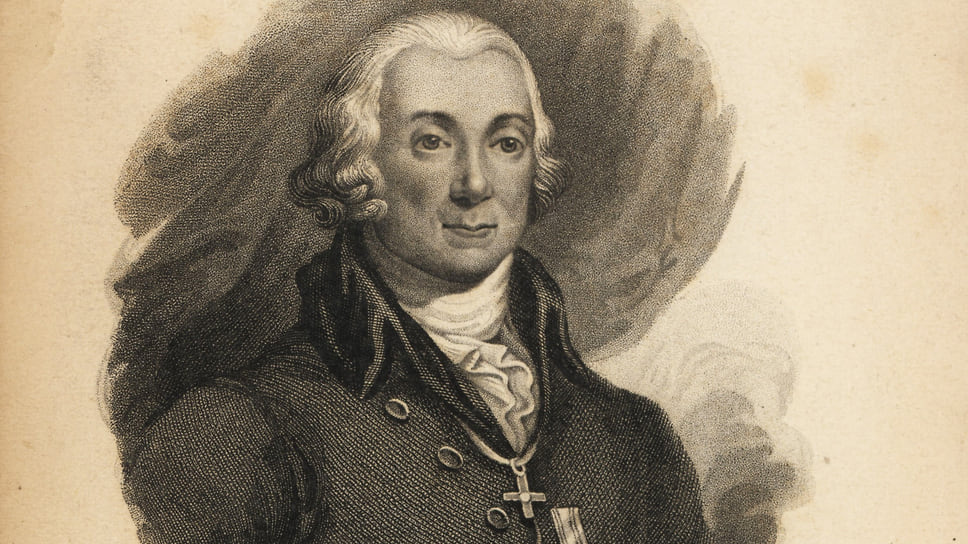

В 1766 году 25-летний берлинский зоолог Петер Симон Паллас, уже широко известный в Европе, получил заманчивое предложение из России. Речь шла не только об избрании в Петербургскую Императорскую академию наук – Паллас уже был членом Лондонского Королевского общества, его инновационная система классификации животных, отличавшаяся от линнеевской, получила высокую оценку от Жоржа Кювье, а сам Паллас планировал экспедиции в тропические регионы. Однако Россия предлагала ему не просто должность адъюнкта (кандидата в академики), а огромные, неизведанные просторы Сибири для всесторонних научных изысканий.

Рассказ солдата Якуба

Паллас обдумывал это предложение целый год, и в 1767 году согласился, но уже на должность действительного академика с годовым жалованьем в 800 рублей. В апреле его избрали, а в июле того же года он с гражданской супругой и падчерицей поселился в казенной квартире в Доме академиков на Васильевском острове, готовясь к экспедиции, позже названной Второй академической, или Физической академической экспедицией (1768–1774 годов).

Экспедиция включала пять отрядов с различными маршрутами, и Паллас возглавлял первый, фактически координируя действия всех остальных. В сентябре 1771 года, на третий год экспедиции, Паллас проводил исследования в пределах современного Красноярского края. Здесь в ноябре 1771 года солдат Якуб из числа местных «татар» рассказал ему о крупном самородке железа необычного вида, который он видел во дворе казака Якова Медведева. Размеры находки составляли приблизительно 70x60x45 см, а вес превышал полтонны. Якуб не только описал камень, но и принес Палласу несколько «с великим трудом отколоченных» от него кусочков.

Позднее Паллас записал: «Хотя оные кусочки весьма были неявственны, однако довольно ясно было для меня, что это железо в виде друз, не искусством каким, но натурою произведенное, и для того без всякого мешканья отправил того же татарина-солдата в помянутую деревню Медведеву за 220 верст от Красноярска вверх по Енисею отстоящую, и велел привезти весь камень в город, которой весил тогда 42 пуда».

Довольно быстро Паллас установил, что этот «редкой оной камень, наподобие кома, найден был горными людьми, служившими в 1750 году под коллежским советником Клеопиным, а после под обер-бергмейстером Лодыгиным и капитан-поручиком Коростелевым на Енисейских горах при разработке железного рудника, на высокой же горе, где он лежал снаружи, однако должного ни в ком не привлек на себя внимания». Из тех, кто был причастен к первой находке, в Красноярске оставался лишь обер-штейгер Меттих из Брауншвейга, которого Паллас и попросил дать письменные объяснения.

«С небес сшедший»

Из рапорта Меттиха следовало, что отставной казак Яков Медведев из деревни Убейской сообщил ему о найденной на высокой горе между Абаканским и Бельским острогами «золотой жиле». Меттих отправился на осмотр, обнаружил, что жила оказалась незначительной, но в 150 саженях от неё, на вершине горы, поросшей соснами и пихтами, лежал «по-видимому, пуд больше 30 ком варенаго железа, в котором множество желтых, крепких камешков, величиною в кедровой орех, сидело, коих нельзя было совсем выколачивать». Это явление привело Меттиха «в некоторое удивление». На горе не было никаких следов плавильных горнов или рудных разработок. Меттих вернулся в Красноярск и попытался забыть о находке Медведева. В своём рапорте Палласу он указал, что «знал лишь, что Медведев увез после оной камень, а куда, того мне не известно». Однако Паллас уже знал это от солдата Якуба. А местные жители, отвечая на вопросы Палласа, единогласно утверждали, что «оная глыба есть дар с неба спавший».

Доставленный в Красноярск вместе с железной глыбой казак Медведев спустя столько времени уже не мог точно указать место находки. Паллас начал хлопотать о переправке камня в Санкт-Петербург, что было непростой задачей, и приступил к его полевым исследованиям. «Самое железо столь вязко, что три и четыре кузнеца целые полдни бились, чтоб отшибить от него стальными кирками уголок в несколько фунтов; один только отбили в пуд»,— писал Паллас. Эти первые отколотые куски Паллас немедленно отправил в Кунсткамеру. Сам же «редкий образец руды весом 39 пудов и 18 ливров» прибыл в Петербург в 1773 году.

По описанию Палласа, камень «сверху был покрыт железистой коркой, а под ней вся внутренность состояла из мягкого, в изломе белого и как губка ноздреватого железа, в полых ячейках коего содержались круглые и продолговатые, прозрачные, похожие на гиацинт камешки величиною в конопляное семя и в горошину, и больше разных оттенков — от полностью прозрачных до желтого и зеленоватого». Важно, что отсутствовали характерные следы обжига в плавильной печи. Кроме того, Паллас отмечал: «Древние рудокопы, коих работы, изгарины и плавильни в горах по Енисею находят, кажется, железа вовсе не добывали, да и совсем его не знали. Все их инструменты, значки и прочее состоят из литой меди, к которой, дабы она была тверже, примешивали другие металлы, и потому она походит на колокольную медь».

В 1788 году в Санкт-Петербурге на русском языке вышла третья часть его «Путешествия по разным провинциям Российского государства», где подробно описывалась его находка. Записки об экспедиции были опубликованы на немецком и французском языках ранее, и в русском издании Паллас уже приводил ответы на критику своей гипотезы о «небесном» происхождении огромного куска железа, который ученые уже начали именовать «Палласовым железом» и «палласитом».

В частности, президент Шведской академии наук Густав фон Энгестрем, авторитетный минералог того времени, полагал, что «содержащиеся в нем светлые камешки должны быть флюсом и потому доказывают, что он должен был быть в топке», будь то рукотворная или природная. Паллас обоснованно ему возразил: «Я бы и сам, если бы не видел этот камень, был бы того же мнения. Но если бы где и нашлись какие железные огарки, каковых, однако, в сих горах нигде не видно, то их горны, как по остаткам видно, столь малы, что нельзя никоим образом думать, чтоб они стали лить такую громаду, на которую потребно особливой величины печи… А огнедышащих гор в Сибирских горах нигде еще следов бывших никогда не примечено».

Впрочем, академик Паллас не настаивал на космическом происхождении «с небес сшедшего» полутонного куска железа, поскольку у него и без того хватало забот. У его «палласита» появился более решительный защитник — физик из Виттенбергского университета Эрнст Хладни. В 1794 году, когда академик Паллас, устав от холодных экспедиций, изучал Крым и подыскивал там имение для себя и своей третьей жены, Эрнст Хладни, который, к слову, был членом-корреспондентом Санкт-Петербургской Императорской академии наук, опубликовал в Риге монографию «О происхождении найденных Палласом и других подобных ему массивов железа и о некоторых связанных с ними природных явлениях».

Космические скопления грубых материальных частиц

Эрнст Флоренс Фридрих Хладни родился в семье ректора Виттенбергского университета. Его дед также был ректором этого университета, и, вероятно, если бы Эрнст пошел по их стопам, посвятив себя лютеранскому богословию и юриспруденции, то тоже со временем стал бы его ректором. По воле отца он получил юридическое образование в местном, а затем в Лейпцигском университете. Однако после смерти отца в 1782 году, получив диплом, сын, хотя и продолжал читать лекции по праву в Виттенбергском университете, всерьез увлекся физикой, в частности, теорией звуковых колебаний.

В истории киматики, как физики называют эту область науки, Хладни остался как выдающийся исследователь различных акустических явлений, многие из которых получили теоретическое объяснение значительно позднее. Он открыл существование продольных колебаний струн и стержней, изучил формы колебаний стержней, камертонов, колоколов и пластинок, а также обнаружил крутильные колебания стержней. С высокой точностью он определил скорости распространения звука в различных газах и составил таблицы отношения скоростей звука в разных материалах к скорости звука в воздухе. Он дал объяснение эха и установил верхнюю границу слышимости. Описанные им фигуры, образующиеся на поверхности упругой колеблющейся пластинки, посыпанной песком, вошли в историю как «фигуры Хладни». В общем, его вклад был достаточен, чтобы удостоиться чести быть избранным иностранным членом Санкт-Петербургской академии наук.

Помимо научных открытий, Хладни изобрел несколько музыкальных инструментов, где источником звука служили стеклянные стержни, и гастролировал с ними, давая концерты. Эти выступления предназначались не столько для меломанов, сколько для демонстрации его достижений коллегам-физикам и потенциальным спонсорам дальнейших исследований, среди которых, как говорят, был Наполеон Бонапарт. Что же касается его монографии 1794 года «О происхождении найденных Палласом и других подобных ему массивов железа и о некоторых связанных с ними природных явлениях», которая считается фундаментом современной метеоритики, то это был тот случай, когда ученый просто не мог пройти мимо.

Эта книга Хладни доступна в интернете, и любой желающий может ознакомиться с ней. Она сравнительно невелика и отличается типично немецкой педантичностью изложения. Монография состоит из 17 параграфов, первый из которых сформулирован следующим образом: «§1. Найденный материал упавших огненных шаров, а также палласианская и другие подобные ей массы совершенно одинаковы. Так как большинство прежних утверждений о происхождении найденных Палласом в Сибири и некоторых подобных им железных масс никак не хотели совпадать со свойствами и местными условиями этих масс, то я придумал другой способ объяснения… Сколь бы парадоксальным ни казался поначалу некоторым мой новый способ объяснения, он все равно не покажется им таким, если они рассмотрят мои доводы в противовес предыдущим и даже без предвзятого мнения в пользу моих утверждений, что эти массы состоят из тяжелых и плотных основных веществ, которые не поднимаются в воздух в виде плотной массы под действием какой-либо теллурической силы, но попали к нам из остального космоса… что, кроме того, подтверждается еще многими причинами».

В последующих параграфах Хладни последовательно рассматривает эти аргументы, включая неопределенность траекторий падения метеоритов, что указывает на наличие силы, отличной от земного притяжения; чрезмерно высокую скорость падения; а также характерную поверхность и «необычайную ковкость железа, менее вероятную при вулканической плавке, чем при любой другой». «Несмотря на то что при данном способе объяснения все взаимосвязано, утверждение о том, что в общем космосе помимо мировых тел существует множество более мелких скоплений грубых материальных частиц, может показаться некоторым достаточно невероятным, чтобы поэтому отвергнуть всю выдвинутую теорию,— рассуждает Хладни.— Но эта невероятность предложения только кажущаяся и основана не на причинах, а скорее на том, что оно необычно и, следовательно, несколько странно».

«Но если это правда,— заключает Хладни,— то, возможно, что так называемые планетарные туманности, которые при сильном увеличении выглядят не как светящиеся точки, как другие неподвижные звезды, а как действительно измеримые диски, несмотря на гораздо более слабое свечение, представляют собой огромные запасы материи, предназначенные для будущего формирования небесных тел».

Рождение метеоритики

Остается лишь понять, почему в конце просвещенного XVIII века даже не утверждение, а одно лишь предположение о существовании метеоритов и астероидов в космосе и их падении на Землю стало «необычным, странным и невероятным». Историки науки не имеют однозначного ответа на этот вопрос и, кажется, избегают его поиска, в лучшем случае говоря о некоем «массовом помешательстве» ученых из Французской академии наук, которые в 1790 году, в рамках кампании «дехристианизации», составили коллективный трактат «Об абсурдности падения камней с неба».

Вопрос действительно сложный, скорее философский. В парадигме геоцентрической Вселенной, в которой жили ученые и обычные люди в античные времена, Земля была накрыта куполом небесного свода. То, что или кто устраивал под этим куполом фейерверки и бросался оттуда камнями, особых сомнений не вызывало. Объяснение было известно всем с библейских времен, его можно найти в Ветхом Завете в Книге Иисуса Навина (10-я глава, стих 11), где ярко описано, как Господь поражал каменным градом ханаанских воинов, бегущих от израильтян по скату горы Вефоронской.

Космос в его современном понимании возник в Новое время после изобретения достаточно мощных телескопов и формулировки гелиоцентрической парадигмы Коперником и Галилеем. Но даже после этого на протяжении полутора веков метеоритика в космогонии оставалась в тени более важных задач, занимавших все внимание астрофизиков. А затем, словно нарочно, родилась новая наука — электрофизика, демонстрировавшая те же небесные фейерверки, громы и молнии, способные оплавлять даже железо, на лабораторной электрофорной «громовой» машине. Как тут было не свести метеоритные дожди и болиды к электрическим атмосферным явлениям? Их и сводили, например, тот же Питер ван Мушенбрук, изобретатель «лейденской банки», в своем «Опыте по физике» или Антонио Вассалли в своих «Физико-метеорологических письмах», да и те же французские академики приложили к этому усилия.

«Там, где молния ударила в землю,— не без ехидства посоветовал им Хладни в своей книге,— тоже следует провести раскопки, чтобы проверить, не осталось ли расплавленных масс из земли или металла». И вполне серьезно предложил методику изучения метеоритов: «Следовало бы, чтобы несколько естествоиспытателей, живущих на некотором расстоянии друг от друга, договорились в определенное время и примерно в одной и той же области неба наблюдать за звездами и точно измерять их орбиты, чтобы определить их высоту и истинный путь путем расчета параллакса. Чтобы не терять времени при наблюдении, лучше всего сразу же нанести на небесную карту или глобус, которые должны быть у вас под рукой, траекторию их движения со скоростью. Благодаря подобным исследованиям, проводимым со всей тщательностью, можно было бы с большей уверенностью, чем сейчас, определить, соответствует ли действительности современная теория, которая по многим причинам имеет более высокую степень вероятности, чем предыдущие, или нет».

Прислушались к его советам астрофизики или нет, сказать трудно, но скорее всего, его книга была прочитана и выводы сделаны. Во всяком случае, в 1819 году в Вене вышло её второе издание под названием «Ueber Feuer-Meteore und uber die mit denselben herabgefallenen Massen» («Об огненных метеорах и о массах, упавших вместе с ними»), расширенное рассмотрением болидов и представлявшее уже солидный том в 420 страниц.

Любопытна также подробность о внезапно возникшем в 1818 году интересе российского МВД к «Палласову железу», описанная доктором исторических наук Владимиром Семеновичем Соболевым из Санкт-Петербургского филиала ИИЕТ РАН. В конце декабря 1818 года президент Санкт-Петербургской академии наук Уваров получил письмо от министра внутренних дел Российской империи Осипа Козодавлева, написанное не на официальном бланке МВД, а на простом листе бумаги: «До сведения моего дошло, что славный Паллас во время путешествия своего в Сибири открыл там метеорическое железо и что оное хранится якобы в здешней Кунсткамере. Имея нужду знать о сем достоверно, я обращаюсь к Вашему Превосходительству с партикулярною просьбою об уведомлении меня, точно ли сие справедливо».

Зачем министру понадобилось узнать, на месте ли метеорит Палласа, причем не афишируя это, сказать трудно. Но для нас интересно другое: не ученый, а министр внутренних дел употребляет как само собой разумеющееся слово «метеорическое» и ничуть не сомневается в том, что это был метеорит. Иными словами, не прошло и четверти века, как метеоритика прочно вошла в семейство всех остальных наук о Земле. А основу этой науки, еще раз напомним, заложили двое, в общем-то, посторонних в астрофизике людей — зоолог Паллас и акустик Хладни. И оба они сделали это не случайно, а исключительно потому, что в силу склада своего ума не могли пройти мимо необычного.

В заключение, стоит отметить, что в Советском Союзе с 1960-х годов представители этой науки каждый год 17 сентября неофициально отмечали свой профессиональный праздник — День метеоритики. Сейчас эта традиция, похоже, угасла. Зато появился официальный Международный день астероидов.

В 2016 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 30 июня Международным днем астероида, «который будет отмечаться ежегодно на международном уровне в целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами». И это не всё. В прошлом году Генеральная Ассамблея ООН постановила «объявить 2029 год Международным годом информирования об астероидах и планетарной защиты с целью воспользоваться таким уникальным событием, как сближение с Землей астероида 99942 Апофис в 2029 году, для проведения всемирной кампании по повышению уровня осведомленности об астероидах».

13 апреля 2029 года астероид Апофис пройдет «на безопасном, но очень близком расстоянии от Земли, не представляя никакой угрозы для Земли, что позволит миллиардам людей увидеть этот астероид в ясном ночном небе невооруженным глазом». Так что скоро мы полюбуемся этим редким зрелищем. Если, конечно, ученые не ошиблись в расчетах его орбиты. Астероид довольно крупный, более 300 м в диаметре, тротиловый эквивалент его взрыва при падении, по разным оценкам, составляет от 500 до 1500 Мт.