Актуальность коллективных научных открытий сегодня

В условиях растущей антибиотикорезистентности и поиска новых методов борьбы с инфекциями, особенно актуальным становится глубокий взгляд на историю пенициллина. Его истоки лежат не только в открытии Александра Флеминга в 1929 году, но и в более ранних исследованиях российских медиков 1872 года, а также в значимом вкладе советского микробиолога Зинаиды Ермольевой, которая разработала отечественный аналог в рекордно короткие сроки во время войны.

На Всероссийском фестивале «#Вместе с российской наукой», организованном Псковским госуниверситетом при поддержке Минобрнауки в рамках Десятилетия науки и технологий, кандидат биологических наук Светлана Камалова (доцент кафедры фармацевтической технологии и биотехнологии СибГМУ) представила подробную хронологию создания одного из важнейших антибиотиков XX века.

Еще в 1872 году, за 57 лет до публикации Александра Флеминга, российские ученые Вячеслав Манасеин (терапевт) и Алексей Полотебнов (дерматолог) уже представили результаты своих исследований антибактериальных свойств плесени.

Эти российские медики разработали мазь из плесени и вазелина для терапии гнойных инфекций, а свои выводы изложили в труде «О патологическом значении плесени». Однако их новаторская работа, к сожалению, не получила широкого международного признания из-за трудностей с коммуникацией и языковых барьеров того времени.

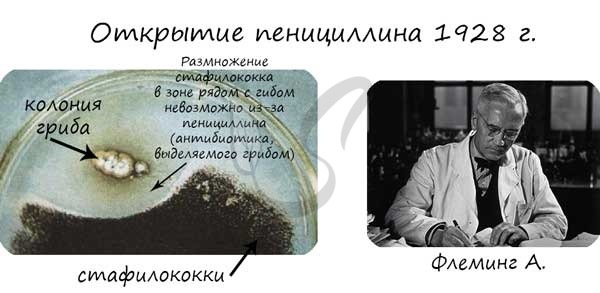

Александр Флеминг в 1929 году, работая с Penicillium notatum, заново открыл антибактериальные свойства плесени. Хотя существует популярная история о случайном заражении его культуры, сам Флеминг не обладал необходимыми химическими навыками для изоляции активного компонента. В результате, его важное открытие оставалось без практического применения в течение десяти лет.

Лишь в 1940 году патофизиолог Говард Флори и биохимик Эрнст Чейн из Оксфордского университета смогли получить стабильный препарат, используя инновационную технологию лиофильной сушки. Проведенные ими испытания на мышах подтвердили высокую эффективность пенициллина при отсутствии серьезных побочных реакций, что было значительным преимуществом по сравнению с сальварсаном — единственным тогда доступным химиотерапевтическим средством.

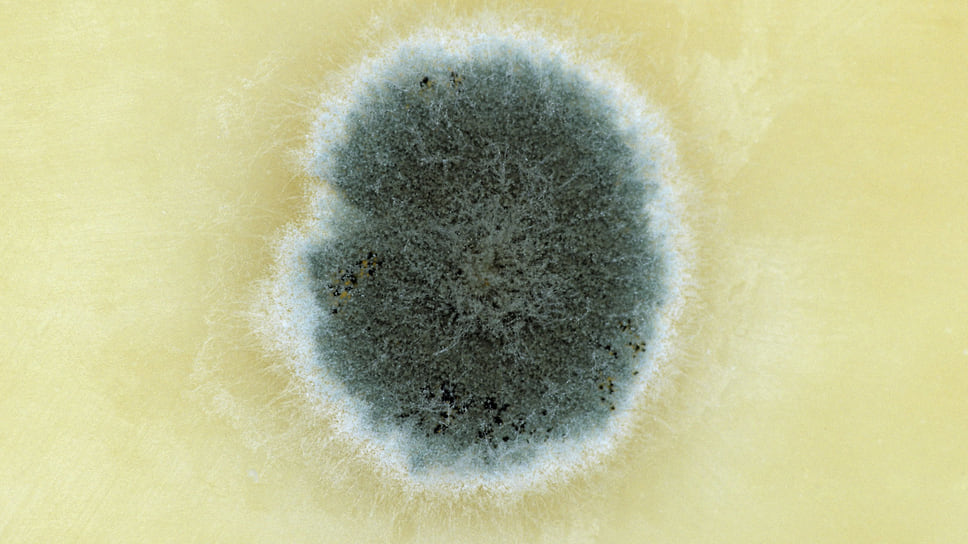

В связи с началом войны британским ученым пришлось продолжить свои исследования в США. Говард Флори сумел убедить компанию Pfizer, ранее специализировавшуюся на производстве лимонной кислоты, начать промышленное культивирование плесени. Решающим моментом стало открытие высокоэффективного штамма Penicillium в обычной заплесневевшей дыне одной из сотрудниц, которую в шутку прозвали «заплесневелой Мэри».

Американские инженеры разработали метод глубинного культивирования: плесень помещали в большие чаны с кукурузным сиропом и обеспечивали постоянную подачу кислорода. К 1941 году этот подход позволил удовлетворить потребности американской армии, однако высокая стоимость препарата делала его недоступным для широкого распространения в других странах.

В Советском Союзе разработка собственного антибиотика была поручена Зинаиде Ермольевой, известному микробиологу, уже имевшей опыт успешной борьбы с эпидемиями холеры.

Примечательно, что еще в 1922 году, будучи молодой ученой, Ермольева провела рискованный эксперимент, тайно приняв культуру холероподобных вибрионов, чтобы подтвердить их патогенность. Этот опыт, чуть не стоивший ей жизни, тем не менее, научно доказал ее гипотезу.

В 1942 году, в условиях осажденного Сталинграда, группа Ермольевой успешно предотвратила эпидемию холеры, наладив производство бактериофага прямо в подвалах разрушенного города. Ежедневно этот препарат получали до 50 тысяч человек. Опыт организации такого масштабного производства биопрепаратов в экстремальных условиях оказался бесценным при дальнейшей работе над пенициллином.

Поиски наиболее продуктивного штамма велись по всей территории СССР. Среди 90 образцов плесени, собранных буквально повсюду – с дорог, деревьев, камней – самым эффективным оказался образец №92: Penicillium crustosum, обнаруженный на стенах московского бомбоубежища. Полученный на его основе советский антибиотик назвали «Крустозин».

Группа из девяти ученых под руководством Ермольевой смогла разработать действующий антибиотик всего за три года (с 1942 по конец 1944). Для сравнения, британо-американской команде из 500 специалистов потребовалось пять лет напряженной работы. Производство было налажено сначала на заводе эндокринных препаратов, а затем на мясокомбинате им. Микояна. В условиях военного времени плесень культивировали в обычных стеклянных бутылках, так как доступ к биореакторам отсутствовал.

Хотя годовое производство достигало 500 миллионов единиц, что не полностью удовлетворяло медицинские нужды, «Крустозин» значительно сократил смертность от сепсиса. Советский препарат был более эффективным, чем зарубежные аналоги, но из-за несовершенства очистки мог вызывать аллергические реакции. Однако в условиях войны выбор между возможной аллергией и фатальным заражением крови был очевиден.

В 1944 году Говард Флори посетил Москву, чтобы провести сравнительные тесты в Юсуповской больнице. Британский ученый был поражен темпами работы советских коллег, назвав Зинаиду Ермольеву «мадам Пенициллин», и подчеркнул, что девять московских ученых достигли за год того, на что его большая команда потратила пять лет.

Помимо работы с пенициллином, Ермольева активно изучала лизоцим – фермент, случайно обнаруженный Флемингом в 1922 году после того, как он чихнул на бактериальную культуру. Советская ученая не только определила химическую структуру этого вещества, но и выявила его присутствие в таких растениях, как хрен и редька, тем самым научно объяснив эффективность многих народных средств.

В 1970 году она представила методики получения высокочистого лизоцима.

Сегодня препараты, содержащие лизоцим, по-прежнему активно применяются для лечения заболеваний ротовой полости и горла. В пищевой индустрии этот фермент стал одним из пионерских консервантов, например, для красной икры. Его термостабильность позволяет проводить стерилизацию продуктов, не опасаясь потери активности.

В послевоенный период Ермольева разработала интерферон – противовирусное средство, важность которого вновь подтвердилась во время пандемии COVID-19. Под ее научным руководством было успешно защищено 34 докторские и 150 кандидатских диссертаций. В 1956 году ею был основан журнал «Антибиотики», который сегодня издается под названием «Антибиотики и химиотерапия».

Таким образом, история пенициллина наглядно демонстрирует, что нет единого изобретателя. Этот важнейший антибиотик стал плодом коллективных усилий российских медиков XIX века, британских исследователей, американских инженеров и советских микробиологов. Каждый новый этап развития обогащал процесс новыми открытиями и технологическими решениями.

В настоящее время мировая медицина сталкивается с проблемой антибиотикорезистентности, которую Ермольева предвидела задолго до ее массового проявления. Бактерии развивают устойчивость к препаратам с удивительной скоростью, что вынуждает ученых постоянно искать новые подходы. Осознание того, что великие научные открытия зачастую являются результатом совместной работы, способствует эффективному международному сотрудничеству в противостоянии глобальным угрозам, как это ярко проявилось при разработке вакцин от COVID-19.

Опыт советских ученых, которым удалось разработать мощный антибиотик всего за три года в тяжелейших условиях войны, служит убедительным доказательством потенциала быстрой мобилизации научных ресурсов. Этот исторический прецедент остается крайне актуальным и для сегодняшних вызовов, когда перед медициной стоит задача оперативного реагирования на возникающие инфекционные угрозы.