Топология минералов для эффективного извлечения полезных ископаемых

Для эффективной добычи и переработки полезных ископаемых крайне важно иметь точное представление о составе, структуре и распределении минералов в породе. Чем детальнее такая модель месторождения, тем выше процент извлечения ценных веществ.

Понимание условий формирования минералов, их взаимосвязей и влияния друг на друга имеет решающее значение для изучения генезиса горных пород. Эти знания позволяют прогнозировать и объяснять геологические процессы, а также способствуют решению прикладных задач. Например, изучение минералов в низкотемпературных карбонатитовых лавах, обнаруженных в Контозерском комплексе (Кольский полуостров), может помочь в разработке энергосберегающих технологий и методов синтеза новых материалов. Однако традиционные методы исследования геологических образцов часто предоставляют лишь усредненные или двумерные данные, что ограничивает возможности для создания точных объемных моделей месторождений.

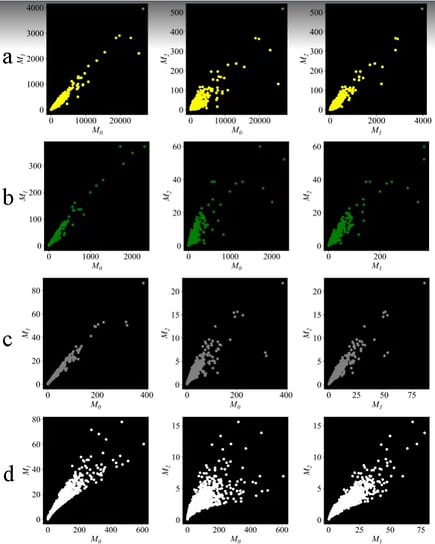

Для устранения этих ограничений группа российских ученых из нескольких ведущих институтов провела новаторское исследование. Они впервые применили рентгеновскую 3D-микротомографию и математические топологические методы для анализа реального геологического образца породы меймечит из Контозерского комплекса. В ходе работы был усовершенствован и применен метод алгебраической топологии и интегральной геометрии, использующий анализ функционалов Минковского. Выбор меймечита был обусловлен хорошей изученностью его генезиса, состава и расположения минералов. Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Функционалы Минковского, включающие такие понятия как объем, площадь поверхности, характеристика Эйлера—Пуанкаре (отражающая сложность формы) и числа Бетти (определяющие количество компонентов, сквозных отверстий и замкнутых полостей), в совокупности представляют собой мощный аналитический инструмент. Их грамотное применение позволяет детально изучать пространственное распределение различных структур. Усовершенствованный метод имеет широкое применение в таких областях как геология, горное дело, материаловедение, биология, археология и анализ данных, поскольку позволяет исследовать объемные структуры без разрушения образца и не зависит от масштаба.

Анализ минералогической структуры исследованного образца выявил, что крупные зерна оливина пронизаны сквозными каналами, заполненными серпентином, мелкими зернами магнетита и матричными минералами. Серпентин образует частичные каймы по периметру зерен оливина. Эти наблюдения подтвердили существующие представления о происхождении породы: оливины формировались первыми, затем преобразовывались в серпентины вдоль трещин и на поверхности, после чего порода была насыщена карбонатной лавой с магнетитом, проникшей в трещины. Важно отметить, что 3D-исследование не только подтвердило, но и значительно расширило понимание морфологии и распределения минералов в меймечитах. В отличие от двумерных срезов, где зерна оливина казались отдельными мелкими кристаллитами, 3D-моделирование показало, что оливин представлен крупными зернами, а серпентин заполняет сквозные каналы внутри этих зерен, а не разделяет их на отдельные кристаллиты.

Результаты, полученные с помощью топологических методов, полностью согласуются с известными геологическими данными о происхождении меймечитов. Таким образом, это исследование предлагает новый способ изучения внутренних структур образцов, позволяющий не только глубже понять их формирование, но и использовать полученные данные для более точного и эффективного планирования процессов добычи полезных ископаемых.

Примером потенциального использования этого метода может служить ситуация, когда месторождение содержит достаточное количество ценных элементов, но полезные минералы окружены более твердым или менее растворимым веществом. Традиционные химические анализы или двумерные срезы не способны точно определить наличие и полноту таких оболочек. Новый метод позволяет выявлять эти защитные слои, что дает возможность при планировании добычи выбирать оптимальные технологические схемы извлечения полезных веществ, оценивая их рентабельность. Это открывает значительные перспективы для развития горнодобывающей промышленности.

Академик РАН Иван Тананаев, заместитель генерального директора Кольского научного центра РАН по научной работе, комментирует: «Нам часто пытаются навязать ошибочную идею о разделении наук на фундаментальные и прикладные. Распространено шутливое утверждение, что фундаментальная наука — это просто удовлетворение любопытства за государственный счет, тогда как прикладники — это «трудолюбивые муравьи», создающие необходимые для цивилизации вещи. Однако это в корне неверно. Невозможно предсказать и запланировать научный прорыв, который приведет к созданию практических продуктов. Например, Стэнли Уиттенгейм, разработчик «литиевого катода» в 1970 году, по такой логике мог бы считаться «стрекозой». Но очень скоро литий превратился в «белую нефть» и стал основой многомиллиардного рынка, показав, как фундаментальные исследования ложатся в основу самых практических разработок.»

Известное изречение «Знание — сила!», приписываемое Фрэнсису Бэкону, точно отражает суть. Знание – это прежде всего создание научных основ, в то время как разработка технологий или конкретных изделий, таких как колесо или рельс, является навыком, умением. Эта статья наглядно демонстрирует, что за каждым успешным и инновационным решением в прикладных и даже сугубо технологических областях неизменно лежат глубокие фундаментальные знания.

Материал подготовлен при поддержке Министерства науки и высшего образования.