В середине 2015 года, накануне утверждения Парижского соглашения по климату, вышла статья под заголовком «Глобальное потепление пока не остановить». Спустя девять лет, возвращаясь к обсуждению изменений климата и предпринимаемых мер, этот заголовок, к сожалению, не утратил своей актуальности.

Двадцатый век ознаменовался колоссальным научно-техническим прогрессом, затронувшим все аспекты человеческого бытия. Эти достижения были жизненно необходимы для выживания стремительно растущего населения планеты, предотвращая острые проблемы в продовольствии, здравоохранении и коммуникациях. Однако каждая инновация имела свою цену. Средства для комфортного существования часто обеспечивались внедрением новых, не всегда экологически чистых и все более ресурсоемких технологий. Добыча и использование полезных ископаемых долгое время велись практически бесконтрольно, нанося значительный ущерб окружающей среде. Этот ущерб, особенно в отношении атмосферы, постепенно перерос из местного в глобальный, не признающий суверенных границ.

Спасение озонового слоя как пример успешного международного сотрудничества

Первый серьезный тревожный звонок прозвучал полвека назад. В первой половине 1970-х годов появились статьи, указывающие на потенциальную угрозу озоновому слою Земли от деятельности человека. Наиболее резонансной стала работа будущих нобелевских лауреатов Марио Молины и Шервуда Роуланда, посвященная последствиям массового использования хлорфторуглеродов (ХФУ) — рукотворных веществ, являющихся источниками озоноразрушающих соединений хлора и брома. Подтверждением этой угрозы стало открытие десятилетием позже весенней антарктической «озоновой дыры».

Повышенное внимание к озону, одному из компонентов атмосферного воздуха, обусловлено его исключительной способностью поглощать жесткое солнечное ультрафиолетовое излучение, губительное для человека, фауны и флоры. Возникшая опасность истончения озонового слоя была не сиюминутной, так как ХФУ первого поколения (фреоны-11 и -12) оставались в атмосфере многие десятилетия, распространяясь по всему земному шару. Эта тревожная и ранее не изученная ситуация способствовала уникальному объединению усилий специалистов разных стран: были оперативно развернуты совместные международные программы мониторинга, расширены сети озонометрических станций, активно проводился обмен идеями и результатами исследований.

Интернациональный «мозговой штурм» позволил достаточно быстро выявить причины и механизмы образования антарктической «озоновой дыры», значительно расширив наши общие знания об озоне и атмосферных газах. Логическим итогом стало принятие в 1987 году Монреальского протокола, регулирующего производство и применение веществ, разрушающих озоновый слой. Спустя десятилетия генеральный секретарь ООН Кофи Аннан назвал его «возможно, единственным очень успешным международным соглашением». Основания для такого вывода были весомыми: с наступлением XXI века наметилась заметная тенденция к восстановлению озонового слоя.

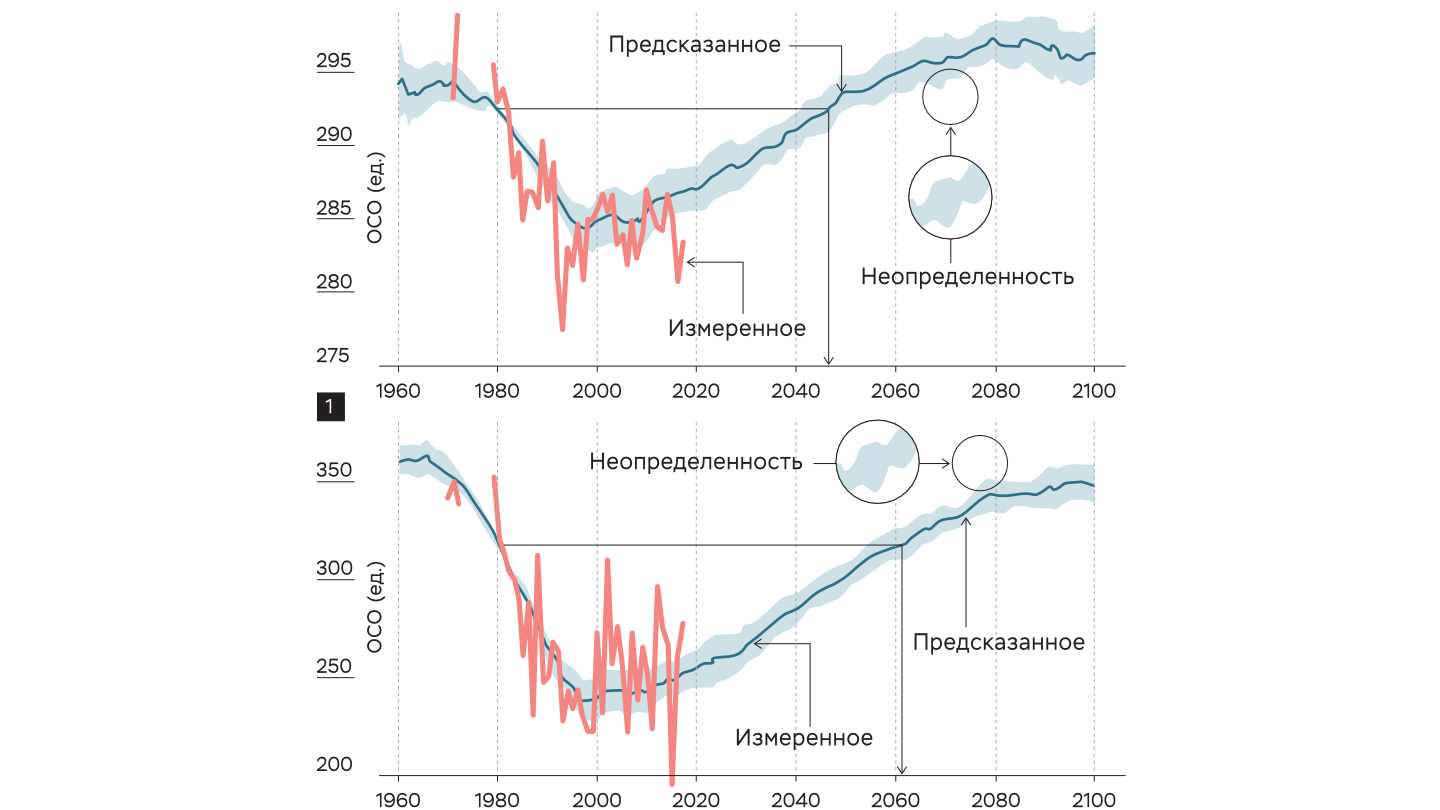

Согласно модельным оценкам, ожидается, что среднеглобальный озоновый слой вернется к уровням «додырочного» 1980 года во второй половине 2040-х, а антарктический — примерно к 2061 году. Такая разница обусловлена уникальностью климатических условий Антарктиды, где потери озона в весенний период были наиболее масштабными. Конечно, год на год не приходится, и в ближайшем будущем могут быть рецидивы (как, например, в Антарктиде весной 2020 года, когда «дыра» оказалась одной из самых обширных), но в целом тренд к восстановлению озонового слоя просматривается все отчетливее. Косвенным подтверждением нормализации является и спад интереса к озоновой тематике в неспециализированных СМИ, переключившихся на проблему изменений климата.

Надо сказать, что такое переключение совершенно закономерно. Россиянами, да и жителями средних и высоких широт северного полушария, «нелады» с озоном в далекой Антарктиде воспринимаются довольно равнодушно, как «личные трудности пингвинов».

Иное дело — климат!

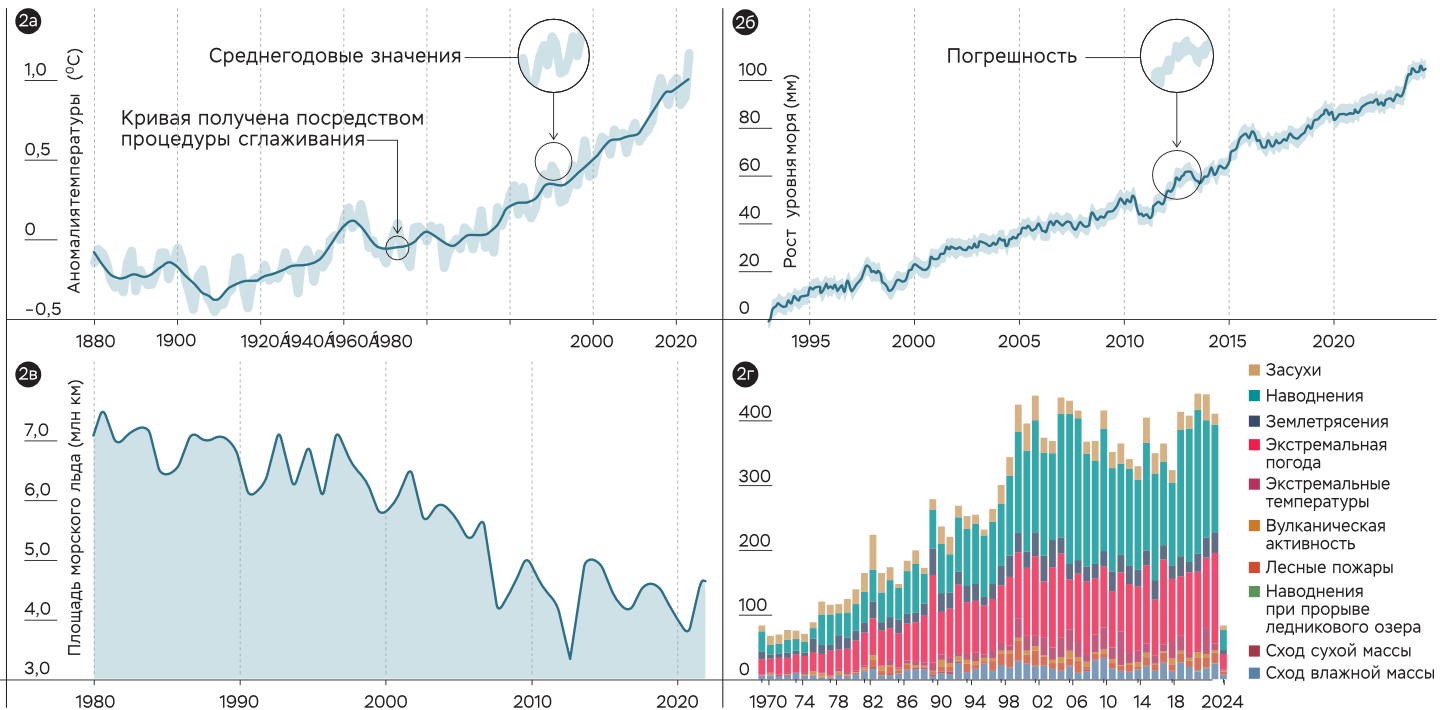

Его изменения в той или иной мере затрагивают каждого человека. Хотя эти изменения люди часто отождествляют с глобальным потеплением, оно является лишь одним из многих проявлений того, что происходит с климатом. Налаженный в последние десятилетия мониторинг беспристрастно фиксирует не только рост температуры приземного воздуха и подъем воды в Мировом океане, но и сокращение площади льда в арктических морях, а также увеличение числа различных природных катаклизмов (главным образом за счет изменений в гидрологическом цикле, порождающих наводнения и засухи, а также усиления ветровых нагрузок — штормов, ураганов, смерчей и пр.). Кроме того, все чаще возникают волны тепла — ситуации, когда аномально жаркая погода охватывает тот или иной регион на пять дней и более.

Беспрецедентно высокие темпы этих изменений делают климатическую проблему одной из самых актуальных в XXI веке. Подавляющее большинство специалистов считают главной причиной антропогенный фактор — хозяйственную деятельность человечества. Проблему изменения климата никак нельзя считать неожиданно и внезапно возникшей: еще полвека назад выдающийся российский климатолог М. И. Будыко предсказал повышение средней глобальной температуры на 1°C и исчезновение около 50% многолетних льдов в Арктике к 2019 году по сравнению с 1970 годом (прогноз этот практически в точности оправдался). Однако осознание надвигающейся угрозы пришло значительно позже: понадобилось больше двух десятилетий, прежде чем в 1997 году появился Киотский протокол, предписывающий сокращение выбросов в атмосферу парниковых газов (углекислого газа СО2, метана СН4, закиси азота N2O и др.) — главных виновников усиления парникового эффекта.

Может показаться парадоксальным, но появление этого документа вовсе не означало его немедленное вступление в силу: чтобы это произошло, требовалась его ратификация странами, на которые суммарно приходилось 55% от всех глобальных выбросов. Ратификации парламентами США, ЕС и Японии было бы достаточно, но последовал отказ американцев, после чего начало действия Киотского протокола оказалось отсроченным до 2005 года, когда его ратифицировала Россия. Задуманная 15-летняя продолжительность действия первого этапа протокола (1997–2012 годы) в реалиях оказалась таким образом вдвое короче. Другим парадоксом Киотского соглашения явилось то, что оно ни к чему не обязывало… Китай и Индию, экономика которых испытывала в это время бурный взлет, неразрывно связанный с ростом потребности в электроэнергии, добываемой в основном за счет ископаемого топлива. Как следствие, неучастие в Киотском протоколе двух крупнейших мировых эмитентов, США и Китая, привело к отказу от его пролонгации после 2012 года Японии, России и Канады, выразивших надежду на заключение нового, более эффективного протокола. Также выяснилось, что даже полное исполнение своих обязательств всеми странами, ратифицировавшими Киотский протокол, недостаточно для достижения заявленных в нем целей. По существу, Киотский протокол сошел на нет, поскольку верность ему сохранили страны, чья общая доля в глобальных выбросах парниковых газов составляла около 15%.

После нескольких лет безуспешных попыток наконец в декабре 2015 года в Париже удалось утвердить новое соглашение по климату. В нем подтверждалась ключевая роль роста содержания в атмосфере парниковых газов в наблюдаемом глобальном потеплении, ставилась цель в результате совместных усилий добиться, чтобы рост глобальной среднегодовой температуры приземного воздуха не превзошел 2°С, а еще лучше — 1,5°С относительно ее доиндустриального уровня, и в качестве средства достижения этой цели называлась замена использования ископаемого топлива зелеными технологиями (главным образом — гелио- и ветроэнергетикой). Однако на констатации этих общих положений единство мнений и закончилось — договориться об общем для всех механизме сокращения эмиссии парниковых газов в атмосферу и контроля за ним не удалось. В качестве компромисса было решено, что каждая страна, исходя из своих интересов и возможностей, вправе выбрать, как именно (какими темпами и в каких секторах экономики) она будет сокращать выбросы. Справедливости ради, надо сказать, что достижение всеобщего консенсуса было сложнейшей, практически неразрешимой задачей: хорошо известно, как временами бывает непросто согласовать взаимоприемлемое решение в трех- и даже двусторонних переговорах, а здесь число заинтересованных сторон лишь немного не дотягивало до двухсот.

Минуло восемь с половиной лет…

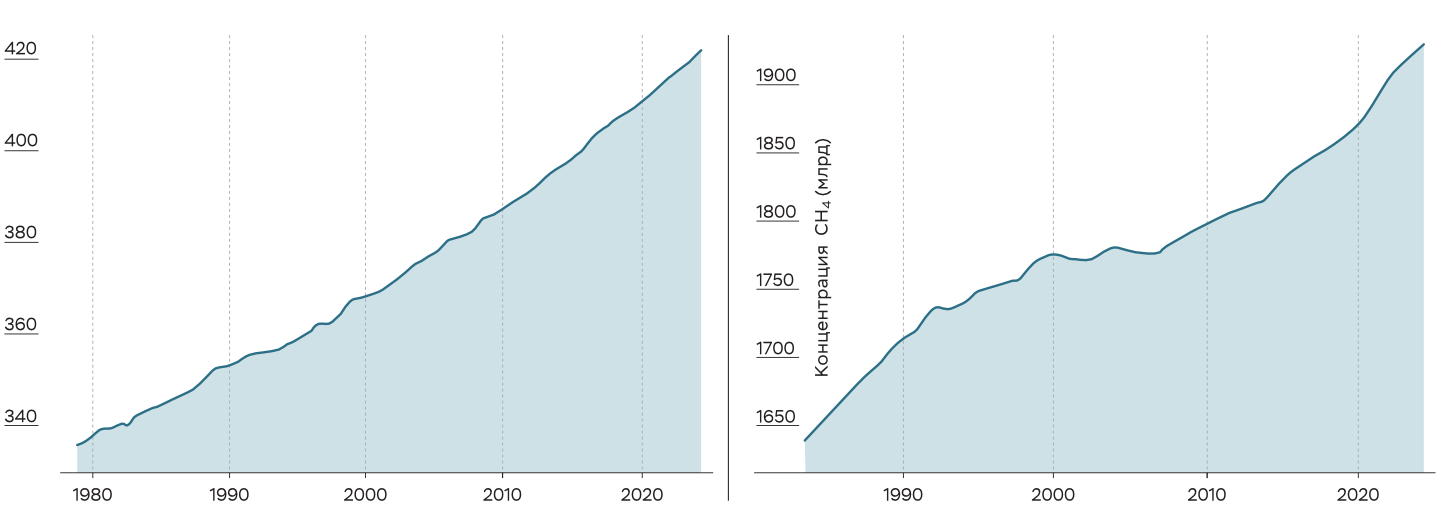

Конечно, делать окончательные выводы время еще не пришло, посему ограничимся промежуточными. Как изменялись концентрации у земной поверхности двух основных антропогенных парниковых газов СО2 и СН4, которые, по существующим представлениям, ответственны за приблизительно 60% и 20% глобального потепления, показано на рисунке.

Нетрудно убедиться, что содержание в атмосфере обоих газов продолжало, не снижая темпы, возрастать, создавая тем самым предпосылки для сохранения тенденций изменения климата. Безусловно, проводить здесь прямую параллель некорректно, поскольку климатическая система Земли обладает огромной инерцией и откликается на внешние возмущения (в том числе и на предпринимаемые человеком природоохранные акции) с заметным запаздыванием. Тем не менее отсутствие кардинальных изменений в «причине» (продолжающемся росте атмосферных концентраций парниковых газов) не дает оснований надеяться на благоприятные «следствия» (удержание роста температуры в обозначенных рамках) в ближайшие годы.

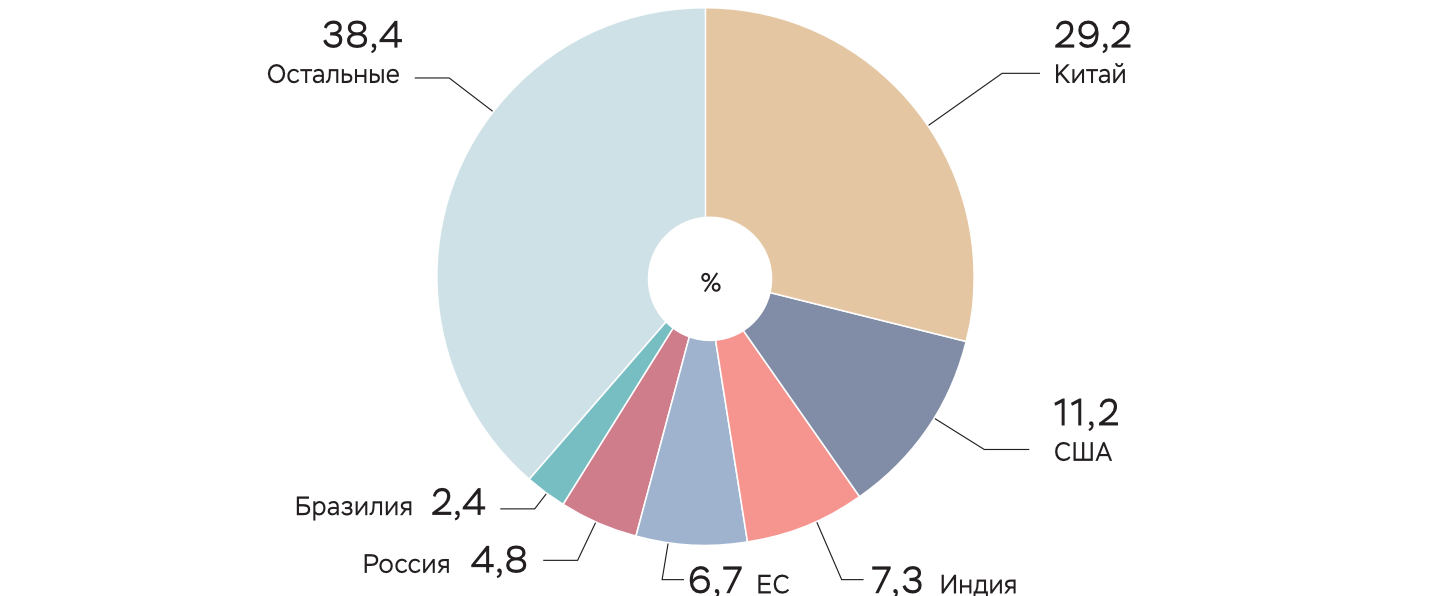

Очевидно, рост концентраций СО2 и СН4 обусловлен размером их текущей эмиссии в атмосферу. На рисунке показаны вклады в глобальные выбросы отдельных стран в 2022 году.

Китай, США, Индия, ЕС-27, Россия и Бразилия были шестью крупнейшими мировыми эмитентами парниковых газов в последние годы. В 2022 году вместе на них приходилось 50,1% мирового населения, 61,2% мирового валового внутреннего продукта, 63,4% мирового потребления ископаемого топлива. Сомнительная «пальма первенства» с 2008 года здесь принадлежит Китаю, «подвинувшему с пьедестала» США. «Внутри» ЕС-27 Германия остается крупнейшим источником выбросов (21,9%), за ней следуют Франция (12,0%), Польша (11,2%), Италия (11,0%) и Испания (9,2%).

Однако в контексте обсуждения эффективности принимаемых мер противодействия антропогенному глобальному потеплению не лишне обратиться к динамике ежегодных выбросов парниковых газов после принятия Парижского соглашения. За семилетний период глобальная эмиссия парниковых газов возрастала в среднем примерно на 1% в год. При сопоставлении представленных в таблице процентов кажется очевидным, что это результат проводимой в эти годы экономической политики Китаем, Индией и Россией. Однако, поскольку доли этих стран в глобальные выбросы различаются в разы, основным «вкладчиком» в этот семилетний прирост является Китай — его «добавка» в выбросы в их абсолютном значении в четыре раза превосходит индийскую и в 7,7 раза российскую. Несколько иная картина складывается при рассмотрении отдельного, 2022 года: индийский прирост эмиссии по абсолютной величине оказался вдвое большим, чем у США, и в 3,6 раза превзошел китайский. Тем не менее даже «скромный» дополнительный объем выбросов в США полностью перекрыл их совокупное сокращение, имевшее место в ЕС-27, России и Бразилии, что в конечном итоге поспособствовало сохранению темпов глобального прироста порядка одного процента в год.

Изменение величины выбросов парниковых газов (в процентах) странами—крупнейшими эмитентами парниковых газов в период с 2015 по 2022 год и отдельно в течение 2022 года

| Страна | Китай | США | Индия | ЕС-27 | Россия | Бразилия | Все страны мира вместе |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2022–2015 | 16,4 | -4,3 | 16,3 | -8,5 | 12,4 | 0,2 | 7,3 |

| 2022–2021 | 0,3 | 1,6 | 5 | -0,8 | -1 | -2,4 | 1,4 |

Как было сказано выше, разные страны используют различные подходы с целью способствовать декарбонизации. Например, в Китае взят курс на постепенное закрытие угольных шахт (выбросы СО2 и СН4 при добыче угля являются здесь основным источником выбросов, а объем добычи угля в Китае примерно равен объему совокупной добычи США, России и Австралии) и развитие ветроэнергетики (сегодня Китай — мировой лидер по выработке электроэнергии с помощью ветроустановок). В ЕС-27 реализуется комплексный подход, направленный на снижение эмиссии парниковых газов в различных секторах экономики: по итогам 2022 года снижения не удалось достигнуть лишь в транспорте и энергетике. В России, где традиционно около 80% выбросов парниковых газов приходится на энергетическую отрасль, в последние годы отмечено значительное, во многом связанное с политическими решениями, сокращение добычи природного газа (согласно опубликованному отчету, его добыча составляла 514,79 млрд кубометров в 2021-м, 412,58 млрд кубометров в 2022-м и 355,23 млрд кубометров в 2023 году, что не могло не повлечь указанное в таблице уменьшение эмиссии.

В недавно опубликованной статье авторы произвели анализ 1,5 тыс. направленных на сокращение выбросов мер политики в области климата, реализованных в период с 1998 по 2022 год в 41 стране на шести континентах. Они выявили 63 успешных политических вмешательства с общим сокращением выбросов от 600 до 1800 Мт CO2. Для сравнения: в 2022 году глобальная эмиссия СО2 и СН4 в атмосферу оценивалась примерно в 38 510 Мт СО2 и 11 285 Мт СН4, то есть вышеуказанное сокращение составляет 1,6–4,7% современной глобальной эмиссии CO2.

При общении с журналистами вопрос «Что будет с климатом в ближайшие годы?» входит в «обязательную программу». Ответ на него, суть которого в том, что наблюдаемые тренды сохранятся, далек от оптимистичного. Разумеется, это не повод сложить руки и сдаться на милость природы-«победителя»: то, что сотворено человеком, подлежит исправлению, пусть даже не столь быстрому, как нам хотелось бы.

Однако стремление последовательно снижать добычу и использование ископаемого топлива входит в явное противоречие с постоянно растущей потребностью человечества в увеличении объемов потребляемой энергии. Совершенно очевидно, что выработка необходимого количества энергии при глобальном отказе от ископаемого топлива в ближайшее время едва ли возможна. Его быстрое полное замещение альтернативными источниками — гелио- и ветроэнергетикой — в ближайшее время представляется крайне сложной задачей.