Удивительная сверхзапутанность

Учёные совершили значимое открытие в сфере квантовой запутанности — феномена, при котором частицы света, фотоны, формируют неразрывную связь и действуют как единый объект. Физики отмечают, что состояния таких фотонов являются нефакторизуемыми, что не позволяет рассматривать их как отдельные, независимые частицы.

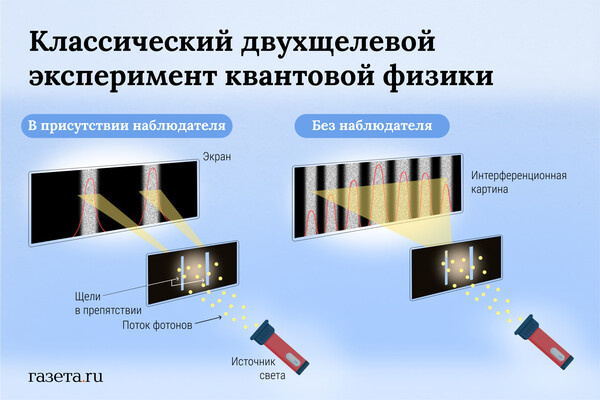

Даже находясь на значительном расстоянии друг от друга, изменение состояния одной запутанной частицы немедленно отражается на другой. Это свойство лежит в основе квантовой телепортации и активно применяется в развитии квантовой информатики, криптографии и создании квантовых компьютеров.

Существующие методы генерации квантово-запутанных частиц сталкиваются с проблемой квантовой декогеренции — уменьшением или потерей взаимосвязи между частицами под влиянием внешней среды. Это стимулирует исследователей к поиску более надёжных и эффективных источников запутанности.

Традиционно для формирования и изучения квантовой запутанности фотонов применялся монохроматический свет, состоящий из волн одной частоты, обычно генерируемый лазерами. Среди известных способов получения запутанных фотонов — спонтанно-параметрическое рассеяние света, при котором лазерный луч, проходя через нелинейный кристалл, преобразуется в пару запутанных фотонов. Другой распространённый метод включает использование светоделителя, где входящие фотоны запутываются и выходят уже в запутанном состоянии.

Исследователи из САФУ разработали передовую квантовую теорию, описывающую взаимодействие двухмодового электромагнитного поля со свободными электронами. Их работа демонстрирует возможность возникновения квантовой запутанности среди фотонов, составляющих это поле.

Изначально учёные подтвердили наличие квантовой запутанности для монохроматических фотонов. Однако затем они расширили свою теорию, включив в неё источники немонохроматического света — излучения, где фотоны имеют не одну фиксированную, а распределённую частоту вокруг среднего значения, характеризующуюся спектральной шириной.

Примечательно, что степень квантовой запутанности значительно различается между монохроматическими и немонохроматическими фотонами. В случае последних она оказалась существенно выше, что открывает новые перспективы для квантовых технологий.

Благодаря этой работе, учёные САФУ значительно пополнили перечень потенциальных источников и методов генерации квантовой запутанности. Подробные результаты исследования были опубликованы в «Журнале Американского оптического общества» в 2025 году (том 42, выпуск 1, с. 189–193). В состав авторского коллектива вошли сотрудники кафедры фундаментальной и прикладной физики САФУ: Дмитрий Макаров, Ксения Макарова, Сергей Капустин, Андрей Гошев и Юлиана Цыкарева.

Согласно теории, предложенной учёными САФУ, квантовая запутанность монохроматических фотонов возникает при обмене фотонами между двумя модами электромагнитного поля, взаимодействующими со свободным электроном. Этот процесс сохраняет общее количество фотонов, но изменяет квантовые состояния каждой моды, порождая запутанность. Для немонохроматических фотонов применяется аналогичный подход, но с обязательным учётом их спектральной ширины.

В ходе исследования была проведена сравнительная оценка степени квантовой запутанности для монохроматического и немонохроматического света. В качестве метрики использовалась энтропия фон Неймана, являющаяся признанным показателем квантовой запутанности. Вычисления продемонстрировали, что немонохроматические фотоны способны проявлять существенно более высокую степень запутанности.

Исследователи подчеркнули относительную простоту управления запутанностью через регулирование параметров дисперсии и разности частот. Одним из таких методов является изменение поляризации между двумя модами электромагнитного поля.

Физики указывают на необходимость специализированной платформы для формирования квантовой запутанности фотонов посредством их взаимодействия со свободными электронами. Такая платформа должна представлять собой пространственную область, в которой две моды электромагнитного поля эффективно взаимодействуют со свободными электронами, функционируя по принципу двухмодового светоделителя, но с электронами вместо стандартного делителя.

В перспективе, подобная платформа может быть создана на базе кремниево-фотонного устройства, интегрированного в электронный микроскоп для оптимизации электронно-фотонной связи. Общий принцип реализации таких систем подразумевает взаимодействие электронов с различными структурами, такими как фотонные кристаллические резонаторы или кремниевые фотонные волноводы.

В рамках проведённых расчётов исследователи ограничились анализом взаимодействия света с одним электроном. Изучение процессов, происходящих в многоэлектронных системах, представляет собой более комплексную задачу и запланировано для будущих работ.

Дмитрий Макаров, руководитель лаборатории диагностики углеродных материалов и спиново-оптических явлений в широкозонных полупроводниках, профессор кафедры фундаментальной и прикладной физики Высшей школы естественных наук и технологий Северного (Арктического) федерального университета имени Ломоносова, поделился своим мнением с «Ъ-Наукой»:

— В квантовом мире каждая частица обладает собственным квантовым состоянием, но существуют и такие, чьё состояние является общим для двух, трёх и более частиц. Физики называют их «запутанными» или «сверхзапутанными», поскольку их состояния нельзя рассматривать изолированно; они действуют как единое целое. Эти частицы, даже разделённые миллионами километров, сохраняют свою неразрывную связь. Квантовая запутанность — это явление, не имеющее аналогов в классической физике, в нашем повседневном мире. Для наглядности можно представить двух людей, которые держатся за руки и смотрят друг на друга: независимо от расстояния, их состояние остаётся единым.

Квантовая запутанность уже находит широкое применение в передовых технологиях, включая квантовую криптографию, метрологию и, безусловно, в разработке квантовых компьютеров. Однако серьёзной проблемой является квантовая декогеренция — процесс, при котором связь между запутанными частицами нарушается. Для преодоления этой трудности активно исследуются методы, одним из которых является генерация максимально возможной запутанности, устойчивой к внешним воздействиям.

В ходе нашего исследования мы продемонстрировали, что значительной степенью квантовой запутанности могут обладать фотоны, взаимодействующие со свободными электронами. Фотоны, являющиеся частицами электромагнитного поля, в лазерах обычно считаются монохроматическими, то есть имеющими практически одну частоту. Однако в действительности фотоны не могут быть абсолютно монохроматическими, они всегда немонохроматичны.

Это обусловлено принципом неопределённости Гейзенберга: чем точнее мы стремимся определить частоту фотона (сделать его монохроматическим), тем больше времени требуется для его генерации. Поскольку реальные физические процессы имеют временные ограничения, фотоны не могут быть идеально монохроматическими. Лазеры, генерирующие классическое излучение, не оптимальны для получения запутанных фотонов. Наше исследование, учитывающее немонохроматичность фотонов при их взаимодействии со свободными электронами, привело к поразительным выводам: квантовая запутанность оказалась крайне чувствительной к немонохроматичности, достигая максимальных значений и демонстрируя значительно более высокую стабильность.

Полученные результаты имеют огромное значение для развития квантовых технологий. Фотоны, как ключевые носители информации, идеально подходят для передачи на большие расстояния и манипулирования, обладая при этом максимально возможной скоростью — скоростью света. В качестве яркого примера, недавно созданный квантовый компьютер на фотонах справился с задачей за 25,6 микросекунды, тогда как лучшим суперкомпьютерам потребовалось бы время, в триллионы триллионов раз превышающее возраст Вселенной.